Eine Kombination aus Sprach- und Velokurs – mit diesem Konzept wollen Studentinnen der ZHAW in Winterthur, Asylsuchenden den Weg zur Integration ebnen. Durch das Projekt sollten die Bewohner:innen des Durchgangszentrums (DZ) Kollbrunn mobiler werden. Der Kurs hielt neben einem Dämpfer zu Beginn nicht nur für die Studentinnen eine Überraschung bereit.

Autor: Daniel Glättli

Titelbild: Daniel Glättli

Mobilität ist teuer. Asylsuchenden fehlen oft die finanziellen Mittel, um den öffentlichen und motorisierten Verkehr zu nutzen. Daher können sie sich oft nur über kurze Distanzen fortbewegen. Das Velo bietet da eine günstige Alternative. Dank ihm können auch mittlere und längere Distanzen zurückgelegt werden. Doch um sicher am Schweizer Strassenverkehr teilzunehmen, müssen diverse Verkehrsregeln beachtet werden.

Genau da setzt die Projektarbeit der ZHAW-Studentinnen Raissa, Serena und Stefanie an. Mit dem Velokurs wollen sie, den interkulturellen Austausch mit den Asylsuchenden des Durchgangszentrum (DZ) Kollbrunn fördern. Die Idee: Neben den Sprachkenntnissen sollen die Teilnehmer:innen auch das Velofahren und die Schweizer Verkehrsregeln erlernen. Konkret führten die Winterthurer Studentinnen den Kurs an drei aufeinanderfolgenden Samstagen durch. Am ersten Kurstag wurden die Studentinnen gleich doppelt überrascht. Bevor die Teilnehmenden in die Pedale treten durften, stand Verkehrskunde, im Theoriesaal des DZ-Kollbrunn, auf dem Plan. Allerdings, nur zwei Bewohner erschienen pünktlich. Vier weitere Bewohner seien erst mit zwei Stunden Verspätung aufgetaucht. Laut Raissa habe es sich dabei um ein kulturelles Missverständnis gehandelt. Das habe sich durch klares und bestimmtes Kommunizieren beseitigen lassen. Dazu habe es sie überrascht, dass keine Frauen am Kurs teilgenommen hätten. Das nachfolgende Video zeigt den Velokurs, die Kursleiterinnen und Teilnehmenden in Aktion.

Video: Anlässlich eines Semesterprojekts führten ZHAW Studentinnen im Durchgangszentrum einen Velokurs durch.

Quelle: Daniel Glättli

Kulturelle Grenzen des Velofahrens

Eigentlich hatten die Winterthurer Studentinnen angenommen, dass sie den Teilnehmenden auch das Velofahren, also das selbstständige Balancieren und Rollen auf zwei Rädern beibringen müssten. Doch alle Teilnehmer konnten bereits Velofahren. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass keine Frauen am Kurs teilnahmen. Denn nicht überall auf der Welt ist Velofahren allen Menschen gestattet. In einigen Ländern existieren sogar Velofahrverbote für bestimmte Bevölkerungsgruppen. In erster Linie betreffen diese Frauen in islamischen Ländern. Im Iran etwa dürfen Frauen seit 2016 nicht mehr in der Öffentlichkeit und vor Fremden Velo fahren. Saudi-Arabien ist auch restriktiv, Frauen dürfen seit 2013 zwar wieder Velo fahren, allerdings nur unter strengen Auflagen. Eine Auflage bezieht sich auf die korrekte Bekleidung. Frauen sind verpflichtet die «Abaya» zu tragen, ein traditionelles Kleidungsstück, das über der normalen Kleidung getragen wird. Doch auch in Afghanistan, Ägypten, dem Sudan und weiteren Staaten sind Frauen auf Velos verpönt.

Das keine Frauen am Velokurs teilnahmen, bedauern die ZHAW-Studentinnen zwar, aber betrachteten es nicht als Misserfolg. Sie würden dennoch vermuten, dass wohl auch Frauen teilgenommen hätten, wäre der Kurs Geschlechter getrennt durchgeführt worden.

Frauen vom Herd hinter die Lenkstange

Mitte des 19. Jahrhunderts galt das Velofahren auch in der Schweiz für Frauen als «unpassend». Dies hatte, neben den damals vorherrschenden Vorstellungen zum Rollenverständnis und absurden medizinischen Thesen auch technische Gründe. Velos waren für Männer konzipiert. Die unbequemen, teuren Drahtesel jener Zeit waren eher Statussymbol als Fortbewegungsmittel. Ausserdem trugen Frauen damals vorwiegend lange Röcke, damit war es kaum möglich, sich auf die hohen Sättel zu schwingen. Mit der Erfindung des Damenrads 1889 änderte sich das. Das Velo blieb zwar noch eine kostspielige Anschaffung und verbreitete sich deshalb nur langsam, doch machte es Frauen über die folgenden Jahre stetig mobiler. Ausserdem nutzten selbstbewusste Frauen das Fahrrad, um sich gegen die etablierten Kleidernormen zu wehren. Sie streiften die langen Röcke und Korsette ab und tauschten sie praktische gegen Velohosen. Damit wurde das Velo zu einem Emanzipationssymbol. Die dazugewonnene Mobilität unterstützte die Frauen darin, sich aus der häuslichen Umgebung zu lösen und in die Öffentlichkeit zu treten.

Ohne Velo kein Kurs

Auch um ihren Kurs überhaupt durchführen zu können, mussten die Organisatorinnen zuerst Velos auftreiben. Nach ersten Spendenaufrufen war die Ausbeute eher ernüchternd. Die Spendenden hätten Fahrräder angeboten, welche leider unbrauchbar gewesen seien. Dennoch schafften sie es noch rechtzeitig, die dringend benötigten Velos aufzutreiben. Letztlich stellten die Studentinnen ein buntes Sammelsurium aus Fahrrädern zusammen. Einige Räder waren top in Schuss. Die nicht fahrbereiten Exemplare brachten, die drei Frauen eigenhändig wieder in Ordnung. Neben der Brühlgut Stiftung Winterthur war auch der Winterthurer Künstler Erwin Schatzmann und die Zürcher Organisation «friends on bikes» unter den Spendenden. Letztere diente auch als Vorbild für den Kurs der ZHAW-Studentinnen. Von März bis November führt die Organisation jeden Sonntag kostenlose Velokurse an. Die Kurse stehen allen Menschen offen, richten sich jedoch eher an Erwachsene.

Bildergalerie: Die gespendeten Velos wurden im Anschluss an den Kurs an die Teilnehmer übergeben.

Quelle: Daniel Glättli

Freiwillige sind rar

Ohne die Hilfe freiwilliger Helfenden wäre die Durchführung des Velokurses in der Form nicht möglich gewesen. Für die Unterstützung konnten die Kursleiterinnen ausschliesslich auf Bekannte, Freunde und Verwandte zählen. Sie hätten über 150 lokale Organisationen in Kollbrunn via elektronische Rundmail um Unterstützung gebeten. Leider ohne Erfolg. Auch ein Inserat auf «benevoljobs», einer Jobbörse für Freiwilligenarbeit, sei fehlgeschlagen. Über die Gründe könnten die Winterthurerinnen nur mutmassen. Einen Einfluss habe wohl der sehr kurze Planungshorizont gehabt. Zwischen Planungsbeginn und Durchführung lagen lediglich zwei Monate. Neben dem Projekt müssen die Studentinnen noch diversen weiteren Verpflichtungen gerecht werden. Raissa und Serena arbeiten als Sprachlehrerinnen und Stefanie in einer Bibliothek. Dazu kommen die anderen Kurse des Studiengangs. Mit mehr Zeit hätten sie die Möglichkeit gehabt, mit der lokalen Bevölkerung und den Organisationen, in persönlichen Kontakt zu treten. Trotzdem zögen sie ein positives Fazit. Eigentlich hatten Sie angenommen, die Motivation der Teilnehmer sei nicht besonders hoch, doch diese belehrten sie eines Besseren. Die Teilnehmer zeigten sich sehr motiviert, die Verkehrsregeln zu lernen, um am Strassenverkehr teilzunehmen. Den Höhepunkt für alle markierte die Übergabe der gespendeten Velos an die Asylsuchenden, mit denen Sie sich fortan freier bewegen können.

Interview mit der Projektleiterin des AOZ

Sandra Perego arbeitet beim AOZ. Sie ist zuständig für die soziokulturelle Animation in mehreren Durchgangszentren des Kantons Zürich.

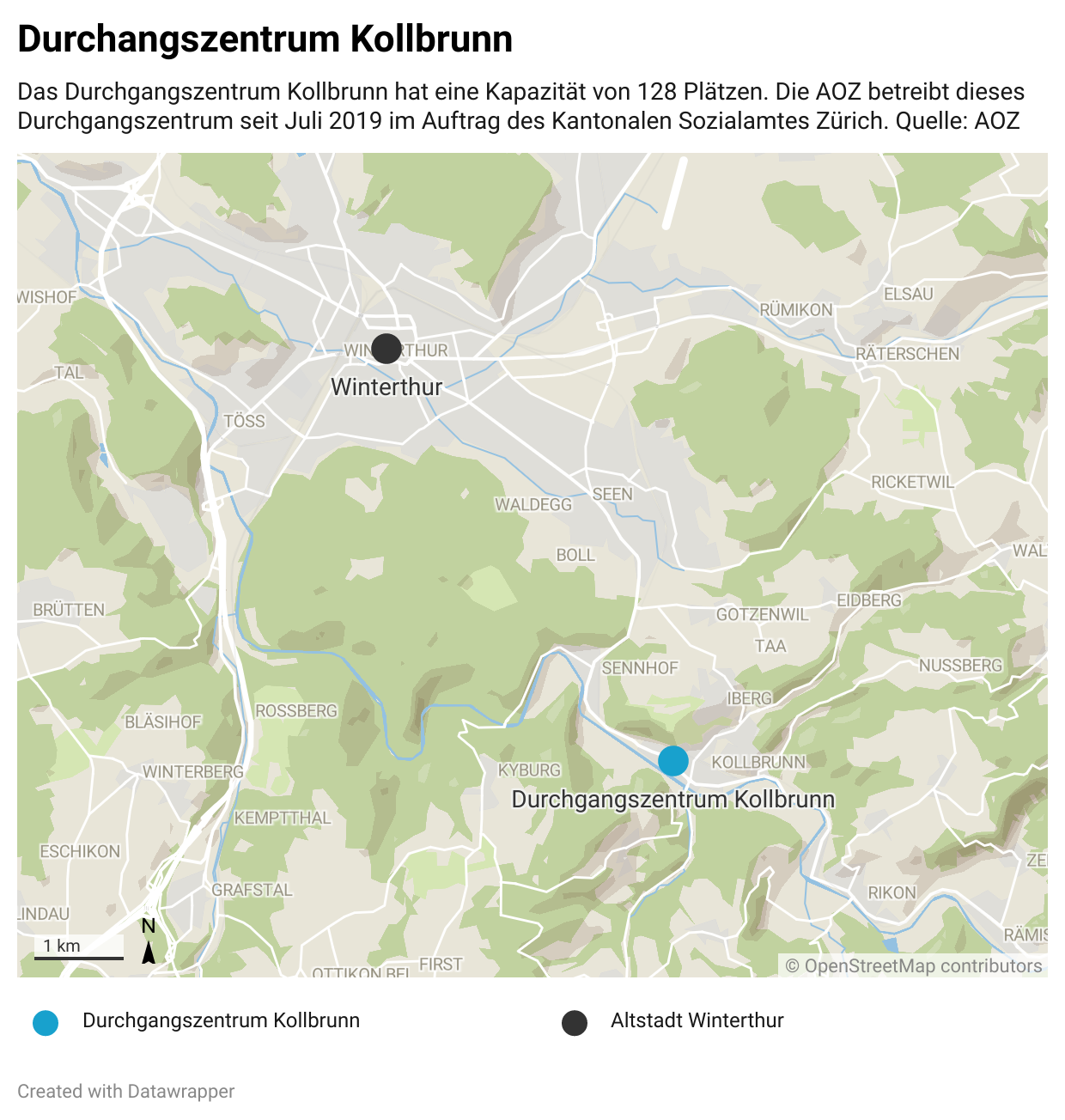

«Das Durchgangszentrum in Kollbrunn ist eines der abgelegensten im Kanton Zürich»

Gleich mehrere Gruppen aus derselben Klasse des Studiengangs sprachliche Integration arbeiten an Projekten des AOZ. Der Schwerpunkt des Projektes in Kollbrunn lag bewusst auf der Mobilität, da das Durchgangszentrum sehr abgelegen ist.

Die Kursteilnehmer sind noch nicht lange in der Schweiz, im Schnitt circa zwei bis drei Monate. Wovon können durch den Kurs am meisten profitieren?

Es gibt verschiedene Aspekte, ein übergeordneter Teil ist natürlich die Integration. Die Asylsuchende kommen in Kontakt mit Schweizern und Schweizerinnen, schliessen Bekanntschaften, verbessern ihre Deutschkenntnisse und erlernen die Verkehrsregeln. Dadurch werden sie mobiler und können so den sozialen Raum besser entdecken. Das ist für die Bewohner:innen des Durchgangszentrums (DZ) Kollbrunn essenziell. Denn Kollbrunn ist eher abgelegen und die Asylsuchenden haben nicht die notwendigen finanziellen Mittel, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um nach Winterthur zu gelangen.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit den ZHAW-Studentinnen?

Der Kontakt wurde mir durch meine Vorgesetzten vermittelt. Diese fragten mich an, ob ich eine Möglichkeit sehe, Studiums Projekte in meinem Bereich einzubinden – was ich natürlich bejahte. Für das DZ Kollbrunn fand ich die Verbindung mit dem Thema Mobilität, aufgrund der geografischen Lage sehr passend. Bereits in der Vergangenheit strebte ich eine Zusammenarbeit mit der Organisation «Friends on Bikes » an, welche ein Projekt in dieser Form schon in Zürich durchführt. Allerdings verfügten diese nicht über genügen Freiwillige, um den Kurs in Kollbrunn zu übernehmen. Sie unterstützten die Studierenden allerdings mit Erfahrungen und standen bei Unklarheiten zur Verfügung.

Welche weiteren Projekte gibt es, in denen Studierende den interkulturellen Austausch von Asylsuchenden fördern?

Eine Gruppe aus derselben Klasse wie Raissa, Serena und Stefanie betreut unbegleitete Minderjährige im DZ Regensbergstrasse. Dort geht es darum, den Bewohner:innen verschiedene Freizeitangebote in Zürich vorzustellen. Die Teilnehmer:innen sollen auch die Stadt Zürich besser kennenlernen. Konkret führten die Kursleiter:innen etwa einen Bastelabend durch und erkundeten die Stadt Zürich auf einer Schnitzeljagd mit Tram und Bus.

Es ist grundsätzlich enorm schwierig, Freiwillige zu finden.»

Sandra Perego, Mitarbeiterin AOZ

Was beinhaltete die Projektausschreibung für Vorgaben für die Studentinnen?

Zum einen war darin die Ausgangslage für das Projekt geschildert, etwa welche Klient:innen sie im Durchgangszentrum Kollbrunn antreffen werden. Ein besonderer Umstand ist dabei, dass die Bewohner:innen ständig wechseln, da es sich um ein Transferzentrum handelt. Im Weiteren empfahl ich, das Projekt mit der Mobilität zu verbinden und es nach dem Vorbild des Kurses von «Friends on Bikes» zu gestalten. Ausserdem war es mir Anliegen, den Austausch der Gemeindebevölkerung mit den Asylsuchenden zu verbessern. Dazu sollten insbesondere freiwillige Helfer in der Bevölkerung gefunden werden, um das Projekt nachhaltig weiterzubetreiben. Mir ist bewusst, dass es sich dabei um ein sehr ambitioniertes Ziel handelte, deshalb ist es auch tragisch, dass es nicht erreicht werden konnte.

Die Kursleiterinnen haben über 150 E-Mails an lokale Organisationen in Kollbrunn versendet, ohne Erfolg. Woran könnte die mangelnde Unterstützung liegen?

Dass die Unterstützungsanfrage via E-Mail nicht gelang, überraschte mich nicht. Meiner Erfahrung nach reichen E-Mails nicht. Im Posteingang ist ein E-Mail eine unter vielen, da geht sie rasch unter. Es ist leider grundsätzlich enorm schwierig, Freiwillige zu finden. Um Helfende nachhaltig ins Boot zu holen, braucht es meiner Erfahrung nach unbedingt den persönlichen Kontakt.

Können Sie sich künftig wieder eine Zusammenarbeit mit der ZHAW vorstellen?

Gegenwärtig ist es noch zu früh, das zu sagen. Ich habe mir das zwar schon überlegt, jedoch möchte ich zuerst gemeinsam mit den Studentinnen den Kurs auswerten. Mir ist es wichtig, ihre Erfahrungen in die Planung allfälliger weiterer Kurse einzubeziehen. Ich kann allerdings bereits jetzt sagen, dass ich sehr zufrieden mit der Arbeit und dankbar für die Unterstützung der Kursleiterinnen bin.