Hoher Ausländeranteil sowie Industriewerke, Militärflugplatz und Autobahn die vielerorts die Landschaft prägen. Die Luzerner Agglo-Gemeinde Emmen hat einen schlechten Ruf, doch damit soll nun Schluss sein. Der Gemeinderat ist überzeugt, mit seiner Strategie das alte Image abzuschütteln. In anderen Kreisen ist sogar von einem neuen See die Rede.

Autor: Dario Jeker

Titelbild: In Zentrum von Emmenbrücke wird alles neu; Foto: Dario Jeker

Zu den Ortsbezeichnungen

Emmen heisst die Gemeinde, in welcher sich Emmenbrücke, Emmen Dorf und andere Siedlungen befinden. Der mit Abstand bevölkerungsreichste Teil der Gemeinde Emmen ist Emmenbrücke, wo sich auch die Gemeindeverwaltung und das Zentrum befinden. Emmen Dorf ist eine Siedlung, die in der Gemeinde mittlerweile eher Nebenschauplatz geworden ist. Das Emmer Stimmvolk lehnte vor einigen Jahrzehnten eine Namensänderung der gesamten Gemeinde zu Emmenbrücke ab.

Luzern Nord heisst Süd-Emmen künftig. Denn am Seetalplatz fahren bald die Bagger auf. In diesem Mega-Kreisel soll bald eine Smart City entstehen, ein urbanes Zentrum, so vernetzt wie nur möglich. Die Kantonsverwaltung wird neu hier einziehen, zusammen mit Geschäften und Familien, so der Plan. Auch nebenan wird gebaut und sowieso überleben hier die meisten alten Gebäude dieses Jahrzehnt nicht. Denn Emmen will Veränderung. Emmen will ein neues Image. Weg von «Emmenbronx».

Die Pionierstrategie

Die Bezeichnung ist angelehnt an den New Yorker Stadtteil «The Bronx» als sozialen Brennpunkt und beschreibt gut, wie die drittgrösste Stadt der Zentralschweiz von aussen wahrgenommen wird. Doch das soll sich nun ändern. Der Gemeinderat knüpft mit seiner Strategie an Pionierleistungen der Emmer Industrie an. Er will Emmen als «erfrischend freche» und «echt inspirierende» Gemeinde mit urbanem Zentrum positionieren. Wohnen, Freizeit und Arbeit sollen getreu dem modernen Städtebau nicht mehr getrennt, sondern vereint werden. Bebauungspläne sollen nun die Durchmischung der verschiedenen Quartiere fördern und enthalten Vorgaben zu Mobilitätskonzepten und Ladestationen. Ein grosser Themenspielplatz für Kinder wurde gebaut und das Areal der Badi wird bald das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Man will kinder- und klimafreundlicher, urbaner, moderner, dynamischer, schöner werden.

Emmenbrücke ist unter anderem wegen des Lärms, den Militärflugzeuge und Autos verursachen sowie seines hohen Anteils ausländischer Einwohner berüchtigt. Die ruhigen, idyllischen Orte kennen Auswärtige eher nicht. Aber den Seetalplatz kennen sie. Er ist der grösste Verkehrsknoten der Zentralschweiz und Emmenbrückes Visitenkarte. Er hat Strahlkraft. Und auf ihm wird kein Stein auf dem anderen bleiben.

Dasselbe galt auch für sein nördliches Nachbarquartier. Viele Flächen, die der Abzug grosser Industrien da hinterlassen hatte, wurden in den vergangenen Jahren neu bebaut. Dort drängen sich nun Quader aus Stein, Zement und Glas dicht an dicht, um die Urbanität zu betonen. Dieses Quartier, das seit kurzem die Hochschule für Design und Kunst beherbergt, nennt sich «Viscosistadt». Ebenfalls wegen der Industriepioniere. Die Société de la Viscose Suisse hat genau da anfangs der 50er Jahre in Rekordzeit als schweizweit erste die Nylonproduktion beschlossen und hochgefahren. Der erste Nylonfaden fabriqué en Suisse wurde hier gesponnen und die «Viscosi» verwandelte Emmenbrücke damit in einen boomenden Industriestandort. Nun soll die neue Stadt, genauso boomen.

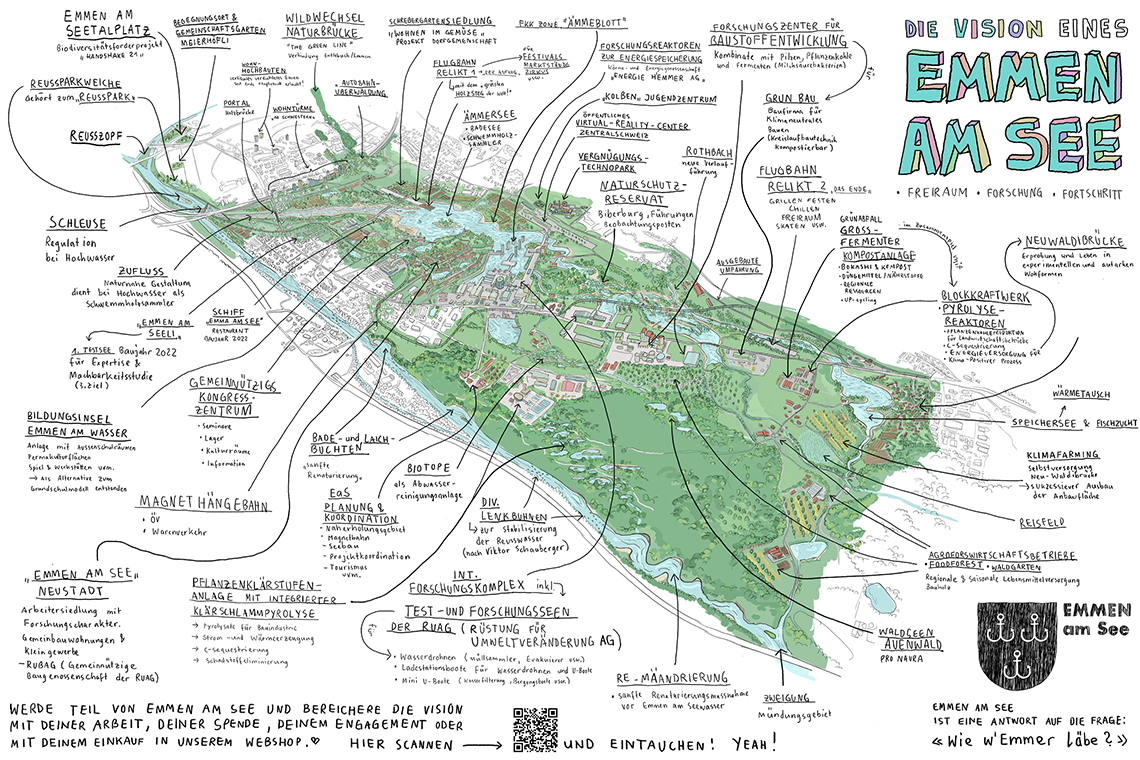

Die Vision vom See

In letzter Zeit hat aber eine Vision für Aufsehen gesorgt, die in eine andere Richtung zielt. Da will jemand einen neuen See. Auf dem Emmenfeld, genau da, wo jetzt der Flugplatz der Luftwaffe steht. Da soll ein Naherholungsgebiet hin. Laut dieser Vision kann der See sogar das geplante, teure Hochwasserschutzprojekt ersetzen und strotzt auch sonst vor Innovation. Zugegeben, der See wäre nicht neu, denn unter dem Gemeindegebiet befindet sich ein riesiger Grundwassersee. Um den hochzuholen, müsste aber der Flugplatz weg.

Raphael Becks Vision des «Ämmer Sees»

«Wir sind gegen nichts und niemanden, nur für den See», sagt Raphael Beck, Gründer der Bewegung «Emmen am See». Diese stehe für mehr als «nur» den See. Sie wolle zum Träumen und zum Handeln anregen. Dazu, Emmen anders zu denken. Beck kandidierte mit dieser Idee sogar für den Gemeinderat und erhielt immerhin fünfeinhalb Prozent der Stimmen.

Von der Gemeindestrategie überzeugt ist der amtierende Gemeinderat und Ur-Emmer Patrick Schnellmann. Der eingeschlagene Weg sei richtig und der Image-Wechsel im Gang. «Wir sind weggekommen von Emmenbronx, man nimmt uns heute als dynamische Gemeinde mit Vision wahr.»

Das grosse Bauen löst unterschiedliche Reaktionen aus. Wie Raphael Beck und Patrick Schnellmann dazu stehen und wie sie sich Emmen wünschen, erfährt man im folgenden Video.

Der alte Kampf

Dynamisch und visionär, so wurde Emmen früher gewiss nicht wahrgenommen. Denn Emmen kämpft nicht das erste Mal um sein Image. Schon in den 70ern wurde der schlechte Ruf als Hauptgrund für die leere Kasse gesehen. Daher sollten durch mehr Wohnlichkeit Besserverdienende angelockt werden. Zwei Jahrzehnte später machte die Deindustrialisierung auch vor Emmen nicht halt. Die für Emmenbrücke so identitätsstiftende «Viscosi» baute ab und mit einem Schlag gingen 2000 Arbeitsplätze verloren.

Die Krise verstärkte die Feindseligkeit gegenüber Menschen aus dem Ausland, welche die vergangenen Jahrzehnte so zahlreich als Gastarbeiter:innen angereist und dann geblieben waren. Man führte in Emmen die Einbürgerung durch öffentliche Abstimmung an der Urne ein, was 2004 vom Bundesgericht für illegal erklärt werden sollte. Diese Praxis hatte dazu geführt, dass Menschen aus dem Balkan systematisch abgelehnt wurden. Emmen kam daraufhin als ausländerfeindliche Gemeinde in die Schlagzeilen.

Seither hat sich vieles getan und Emmen ist mancherorts nicht wieder zu erkennen. Die Politik anerkennt das multikulturelle Erbe. Die Verwaltung will nicht mehr so sehr Verwaltung, sondern mehr Dienstleisterin sein. Der Mensch rückt zeitgemäss mehr und mehr in den Fokus und Konzepte werden ganzheitlicher.

Bisher sind trotz rasantem Umbau, die Mieten nicht wirklich gestiegen. Vielleicht kann sich Emmen als Pionierin beweisen. Vielleicht aber haftet die «Bronx» doch zu fest an. Und vielleicht fliegen irgendwann Schwäne übers Emmenfeld.

Eine bewegte Industriegeschichte

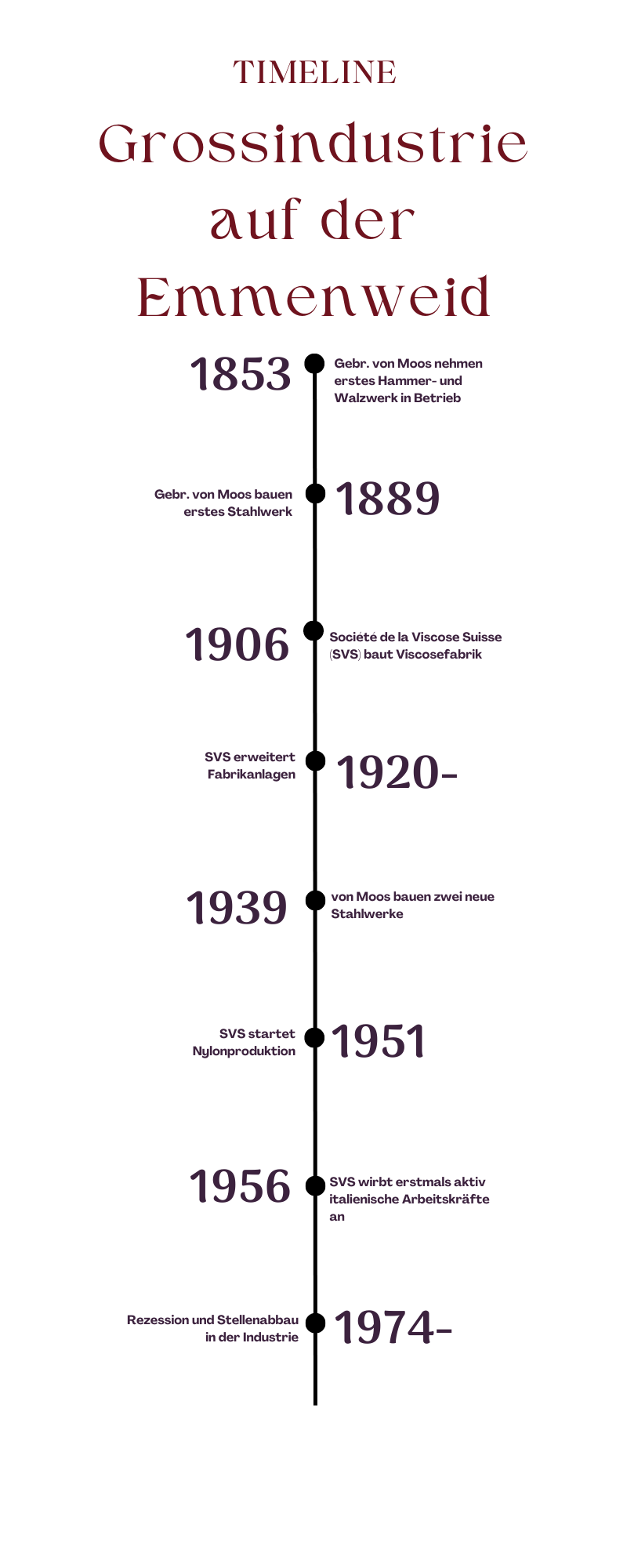

Emmenbrücke ist so eng mit der Industrie verbunden, dass es ohne sie nicht existieren würde. Es ist eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, einer krachenden Trennung und einem Neuanfang. Eine Timeline befindet sich weiter unten.

Emmen war vergleichsweise lange landwirtschaftlich dominiert und Armut war in gewissen Bevölkerungsgruppen ein grosses Problem. Das änderte sich erst, als die Fabriken nach Emmen kamen. Anfangs das kleine Hammer- und Walzwerk der Gebrüder von Moos, das 1853 den Betrieb aufnahm und später expandierte. Die Kunstseidefarbik der Société de la Viscose Suisse brachte nach der Jahrhundertwende dann die Industrialisierung in Emmen so richtig in Fahrt. Natürlich gab es noch viele kleinere Industrien, die im Laufe der Jahrhunderte kamen und teilweise wieder verschwanden. Die beiden grossen Werke waren Hauptgrund für die Entstehung von Emmenbrücke, denn sie wuchsen und mit ihnen die Zahl der Arbeitskräfte und Häuser.

Die Fabrikhallen und Arbeiterhäuser wurden dicht aneinander und sogar in die bestehende Siedlungsstruktur hinein gebaut. Die Besiedelung der Gebiete um die Industriewerke herum ist das heutige Zentrum von Emmenbrücke.

Emmen war seit Beginn der Industrialisierung stark abhängig von den Werken. Konjunkturschwankungen und Krisen trafen immer auch die Bevölkerung, sei es durch Entlassungen oder Steuerausfälle. Sie profitierte hingegen auch von den Hochphasen. Dann waren die Werke wiederum abhängig von ausländischen Arbeitskräften. Die Emmer Geschichte lässt sich ohne sie nicht erzählen. Viele kamen als Gastarbeiter:innen her, blieben länger als gedacht und liessen sich hier nieder. In den 1950ern vor allem aus Italien, später auch viele aus Spanien.

Der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung der 50er und 60er Jahre führte zu einem immensen Bauboom, der viele der heute besiedelten Quartiere hervorbrachte. Die Rezession von 1973 war für Emmen, trotz vielen Entlassungen, weit weniger einschneidend als die Deindustrialisierung der 90er Jahre. Die Industriebetriebe wurden stärker in die Konzerne eingebunden, was eine Abwanderung der meisten Produktionslinien ins billigere Ausland zur Folge hatte. Tausende Jobs fielen weg und der Niedergang der identitätsstiftenden Betriebe rüttelte am Emmer Selbstverständnis.

Die Viscose hat ihren Betrieb seit den 1970ern schrittweise verkleinert und löste sich 2007 auf. Das Areal wurde überbaut und beheimatet heute die Hochschule für Design und Kunst. Die von Moos’schen Stahlwerke haben fusioniert und massiv Stellen abgebaut. Die Produktion läuft aber immer noch.

Pro Einwohner gibt es heute in Emmen 0.55 Beschäftigte, von denen arbeiten 64 % im tertiären Sektor. Emmen wurde also aus einem Arbeits- ein Wohnort und aus einer Industrie- eine Dienstleistungsgemeinde. Etwa 65 % der Emmer Bevölkerung haben die Schweizer Staatsbürgerschaft. Emmen ist mit zirka 31 000 Einwohnern die zweitgrösste Gemeinde im Kanton Luzern. Und beliebt, immer mehr Wohnraum wird geschaffen und immer mehr ziehen her. Die Einwanderung gehört zu dieser Gemeinde dazu. Alle Höhen und Tiefen haben ihre Spuren hinterlassen. Man findet sie bei einem Gang durch Emmenbrücke.

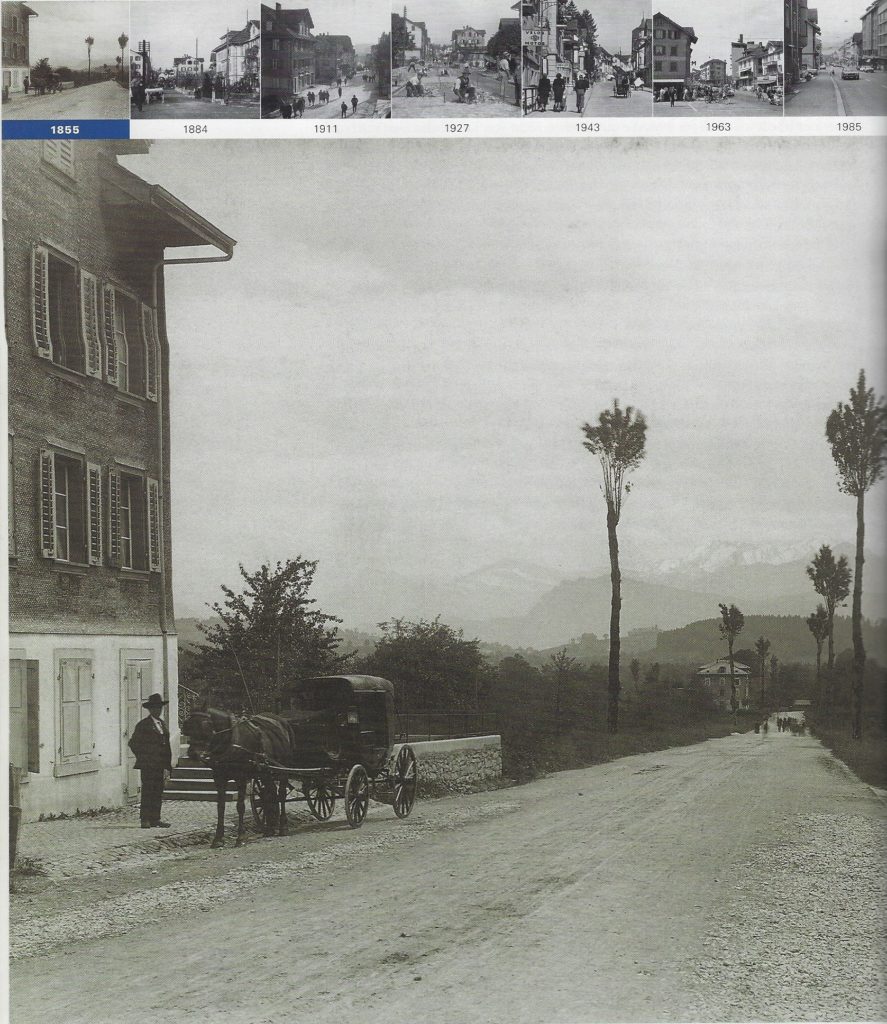

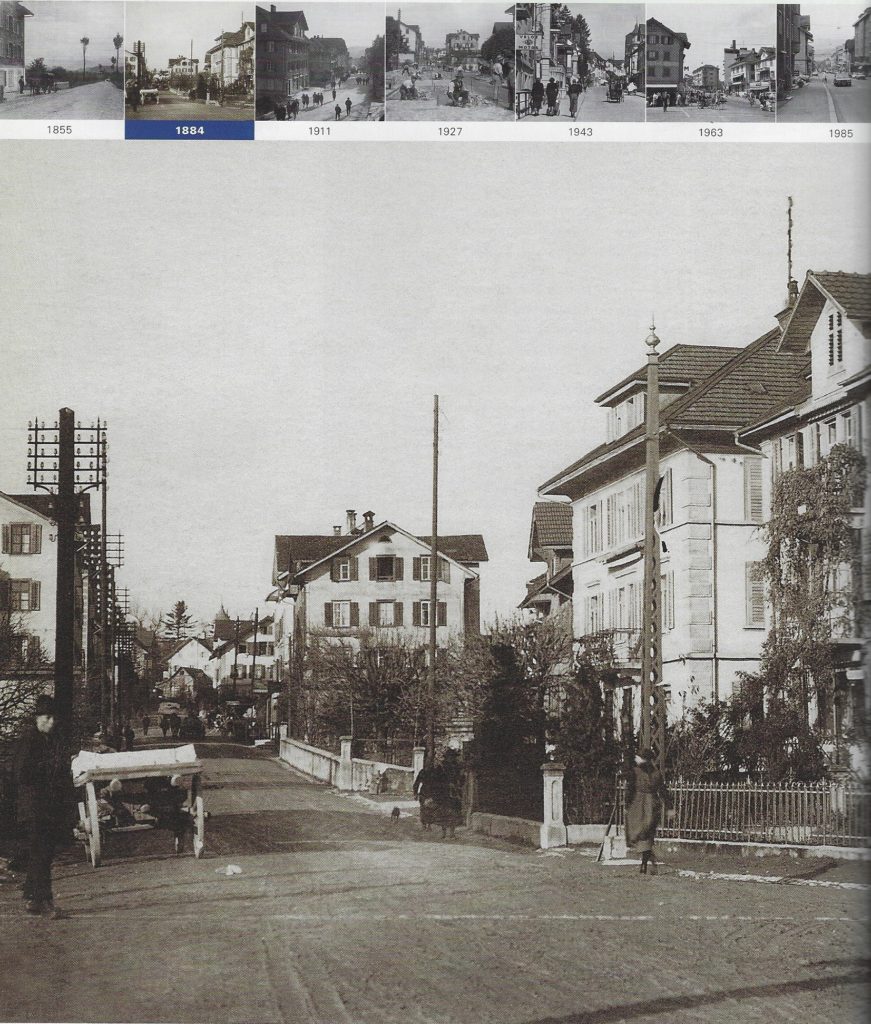

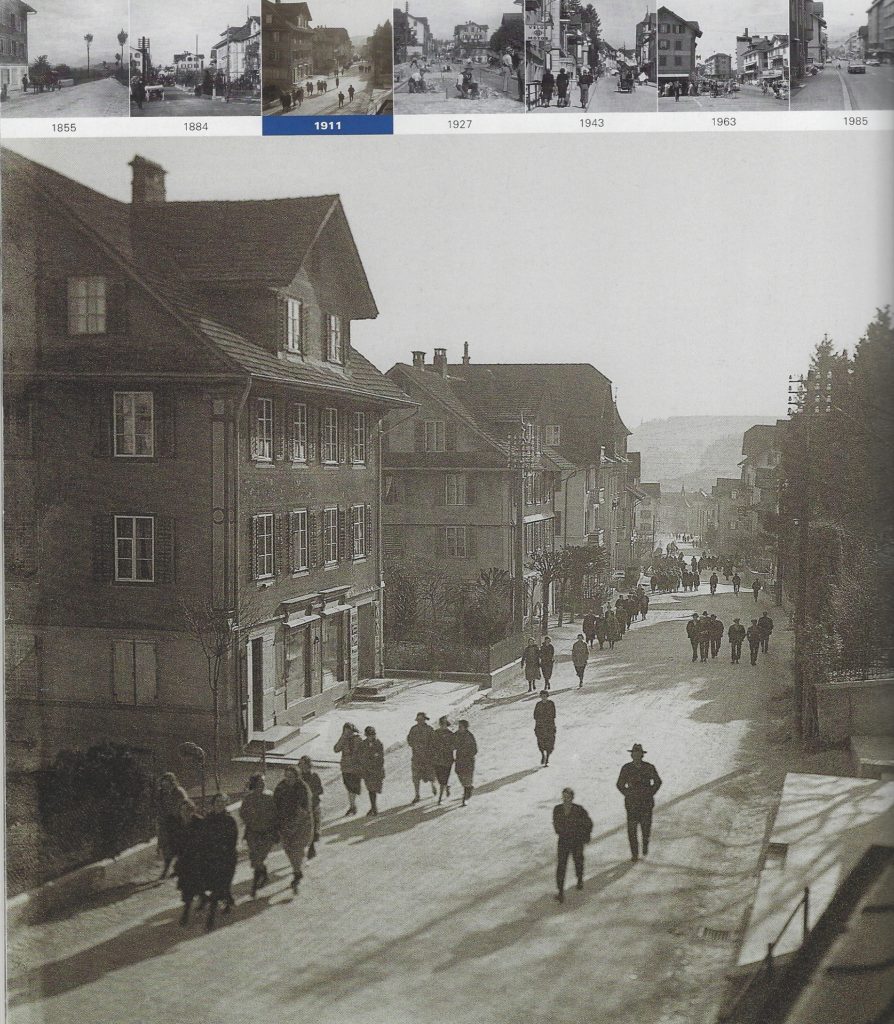

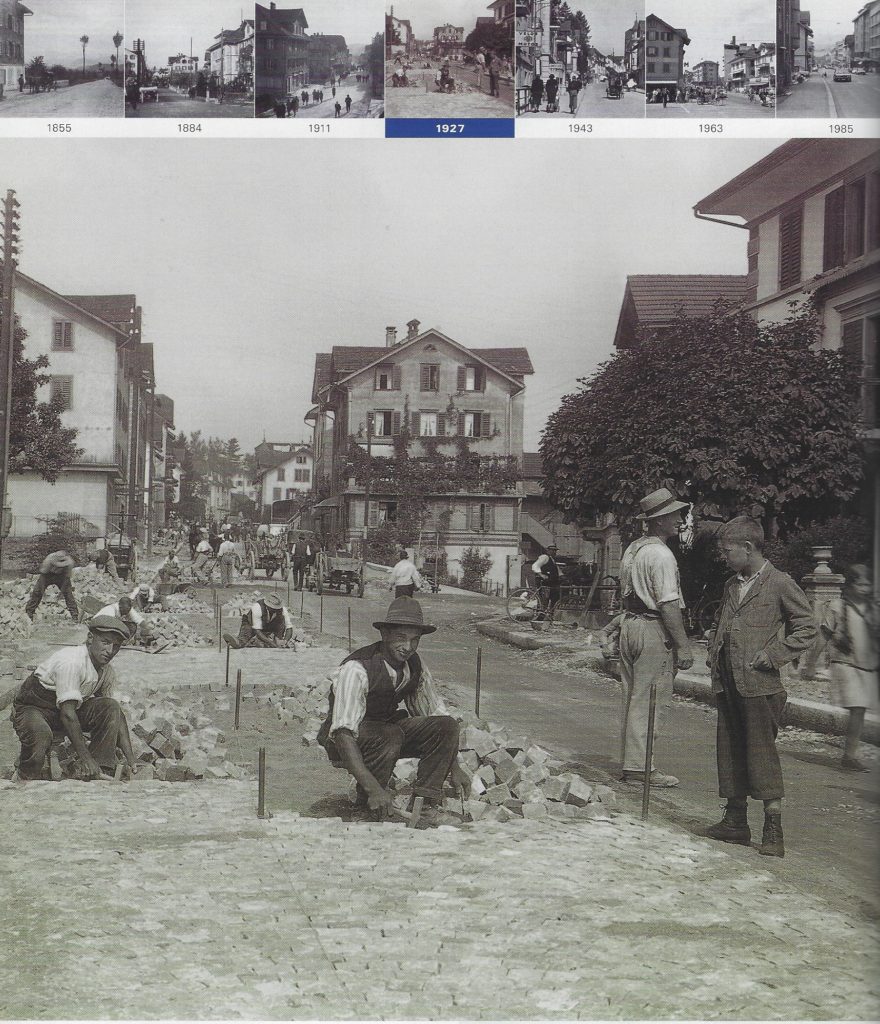

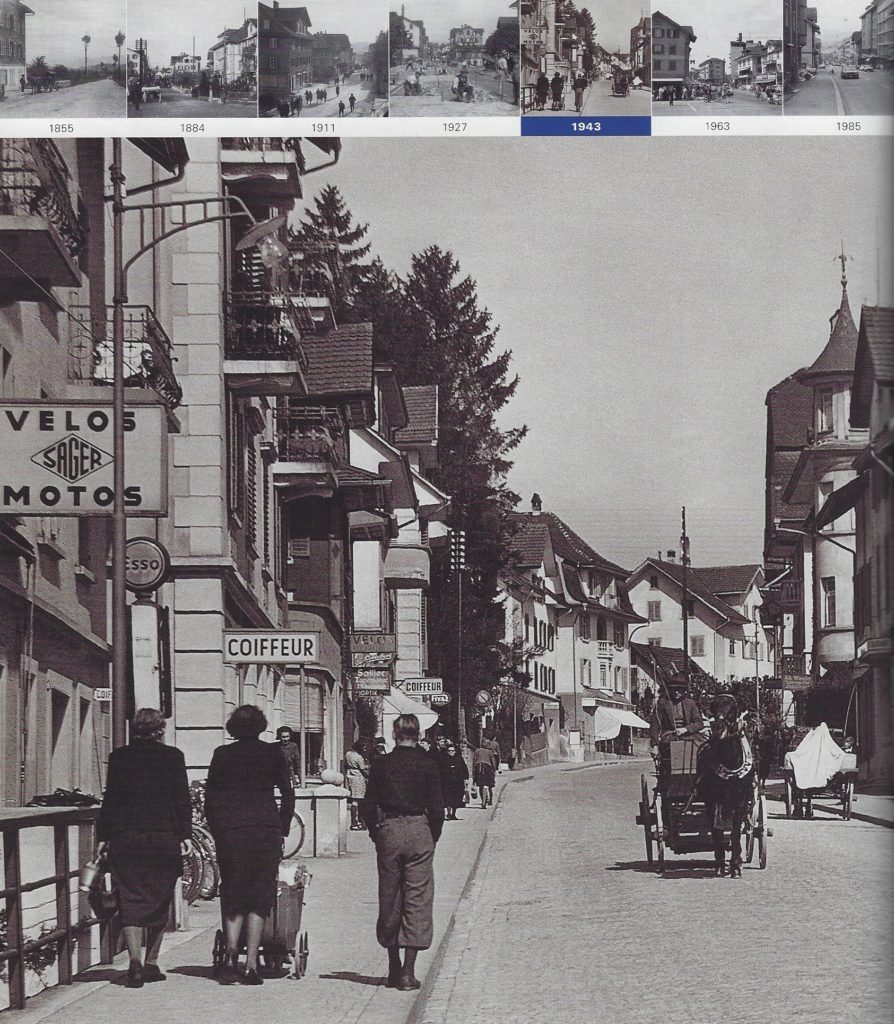

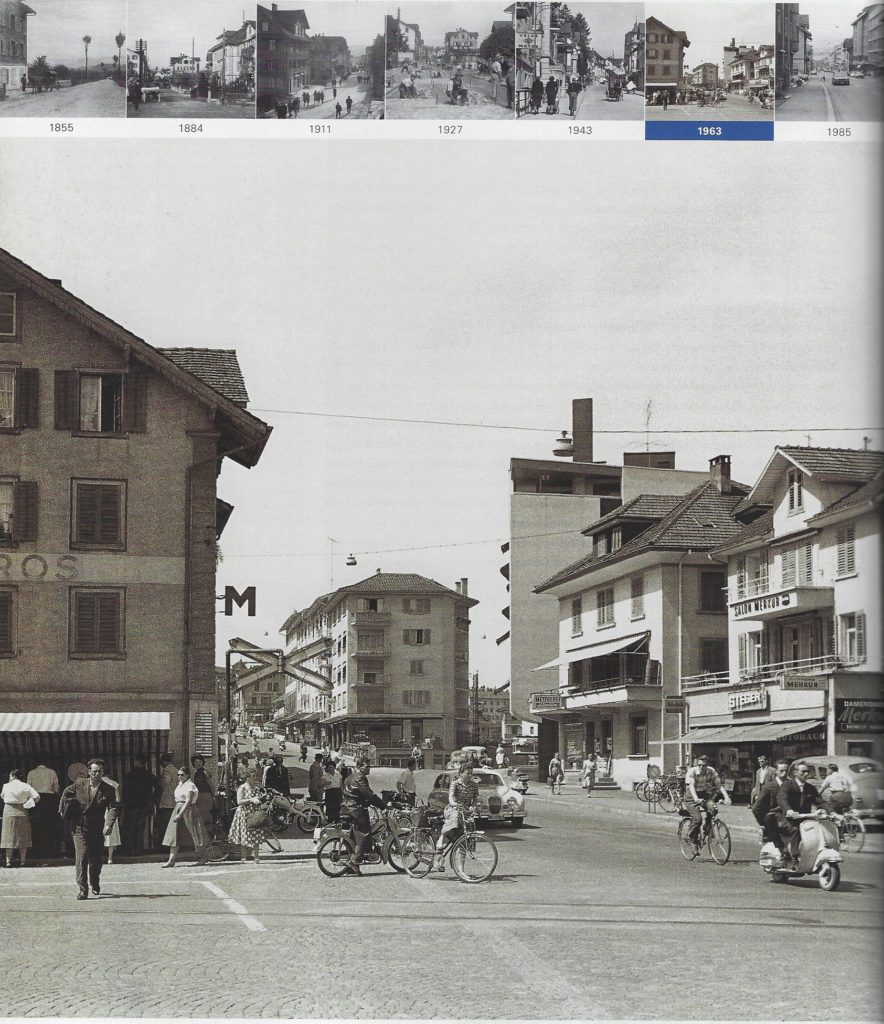

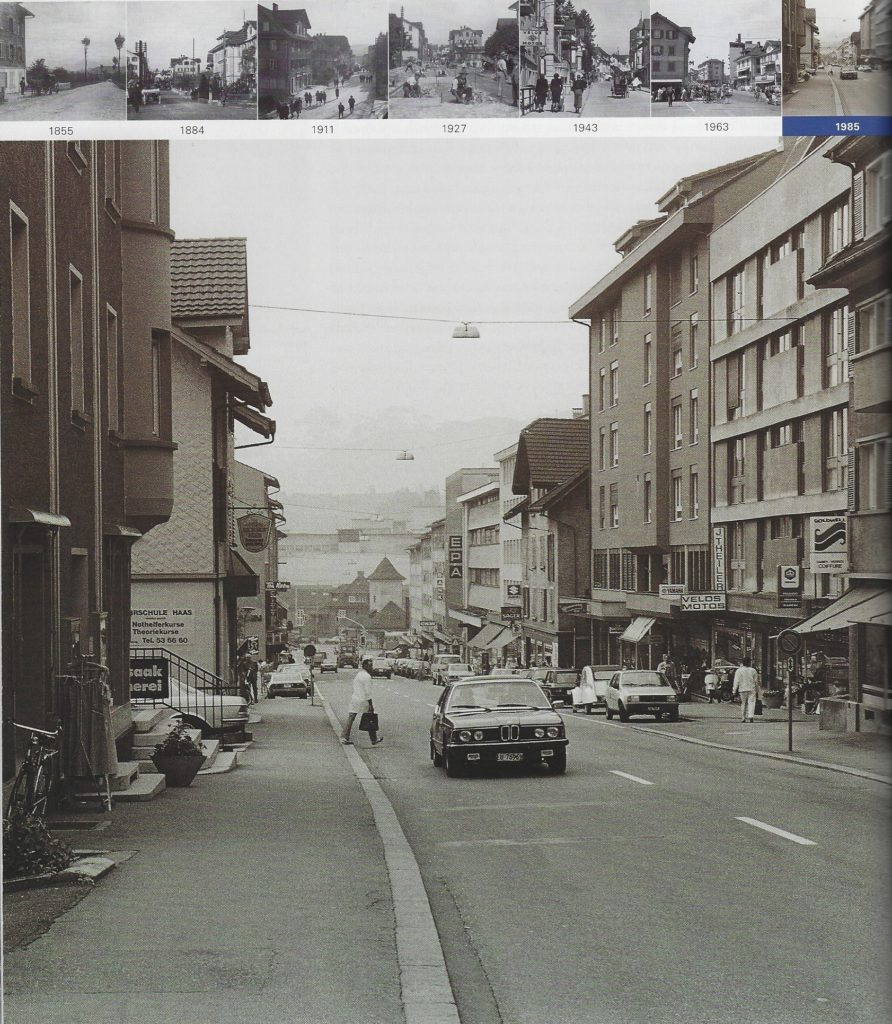

Die Hauptstrasse im Laufe der Zeit