Kapitel I – Stimme aus der Strasse

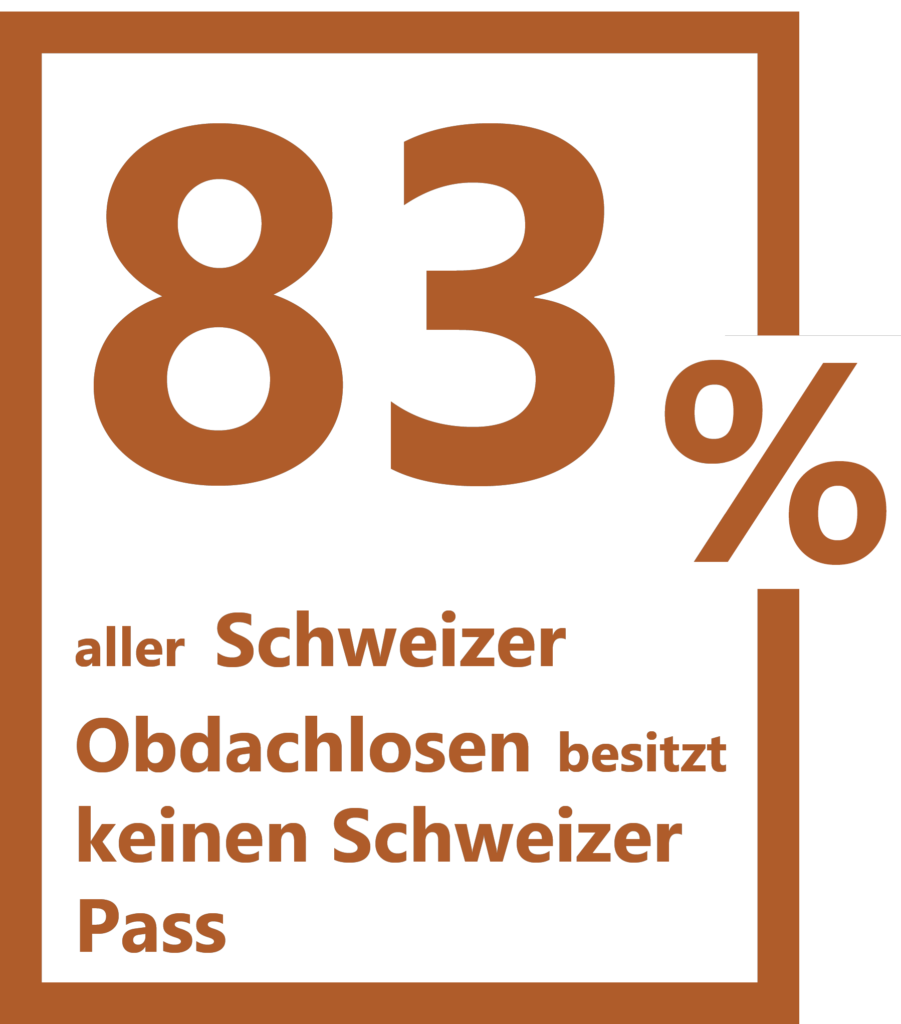

83 Prozent aller Obdachlosen in der Schweiz besitzen keinen Schweizer Pass. Viele davon sind Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa, die ihre Tage zwischen Hilfsorganisationen und Suppenküchen verbringen – immer auf der Suche nach Arbeit. Auch Marians Reise aus Rumänien in die Schweiz endete auf den Strassen Zürichs: mit zerplatzten Hoffnungen und einem ausgedruckten Lebenslauf.

Autorinnen: Ayla Martis und Mahara Rösli

Titelbild: Ein Plastiksack mit Schlafsack und Decke, ein Rucksack mit Deo, Bewerbungsunterlagen und Handy: Das ist alles, was Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa auf ihren Runden durch Zürich begleitet. Hier hoffen sie, der Armut in ihren Heimatländern zu entfliehen. Bildquelle: Ayla Martis

Die Nacht über Zürich ist dunkel, als Marian* seine Augen öffnet. Bis zur Morgendämmerung wird es noch einige Stunden dauern. Vögel zwitschern keine. Dicht in seinen Schlafsack und eine graue Wolldecke gewickelt, liegt der Rumäne noch einige Minuten da, bis er sich an die Dunkelheit gewöhnt hat. Über sich erkennt er jetzt schwach die abblätternde rote Farbe an den Holzlatten einer Bank. Darauf liegt seine Isoliermatte, um ihn vor dem kühlen Nieselregen zu schützen.

Seit die Notschlafstelle Iglu wie jeden April für den Sommer geschlossen wurde, verbringt Marian seine Nächte draussen – wie alle mittellosen Arbeitsmigrant:innen ohne Schweizer Pass. Gemäss der Studie «Routes into destitution» sind das 83 Prozent aller Obdachlosen in der Schweiz. Ein knappes Viertel davon stammt aus Osteuropa, eine Zahl, die in den letzten Jahren angestiegen ist. Um den niedrigen Löhnen in ihren Heimatländern zu entfliehen, suchen sie hier nach Arbeit und vorallem: einem besseren Leben.

Die Studie «Routes into destitution: Vulnerabilitäten und Ressourcen von mittelosteuropäischen Armutsreisenden in der Schweiz» wurde am 14. März 2023 fertiggestellt. Die Forschungsarbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde zwischen 2021 und 2023 von Dr. phil. Zsolt Temesvary, Prof. Dr. Matthias Drilling und Dr. phil. Sabrina Roduit durchgeführt. Sie verfolgten damit drei Projektziele:

• Identifizierung von Vulnerabilitäten und Ressourcen im Lebensverlauf von mittellosen mittelosteuropäischen

Migrant:Iinnen, die in der Schweiz leben.

• Identifizierung von Bewältigungsstrategien, die zur Bewältigung mit Obdachlosigkeit beitragen.

• Untersuchung der Massnahmen des Schweizer Sozialsystems auf Obdachlosigkeit und Migration aus EU/EFTA-Ländern.

Die Forscher:innen führten dazu 40 narrativ-biographische Interviews, 126 quantitative Interviews mit Fragebögen und 16 Experteninterviews durch. Die daraus gewonnenen Daten geben Aufschluss über sozialdemografische Gegebenheiten sowie Arbeits- und Lebensverhältnisse der befragten Armutsmigrant:innen in Zürich, Genf und ihren Heimatländern.

Quelle: Temesvary, Z., Roduit, S., Drilling, M. (2023). Routes into Destitution: Vulnerabilities and Resources of Central and Eastern European Migrants in Switzerland, Fachhochschule Nordwestschweiz (im Erscheinen)

Schweizer Pass als Ticket für Sozialhilfe

Leise rollt sich Marian unter der Bank hervor. Er rafft Decke, Schlafsack und Matte zusammen und stopft sie erschöpft in einen weissen Plastiksack. Mehr als vier Stunden pro Nacht schlafe er nicht. «Irgendwann öffnen sich deine Augen wegen der Kälte, auch wenn du noch müde bist», sagt er in gebrochenem Englisch und zieht seine gefütterte Jeansjacke enger um sich. Aus einigen Metern Entfernung hört der 33-Jährige das Rascheln eines anderen Schlafsacks. Auch dort liegt ein Mann aus Osteuropa auf dem weichen Gummiboden eines Spielplatzes.

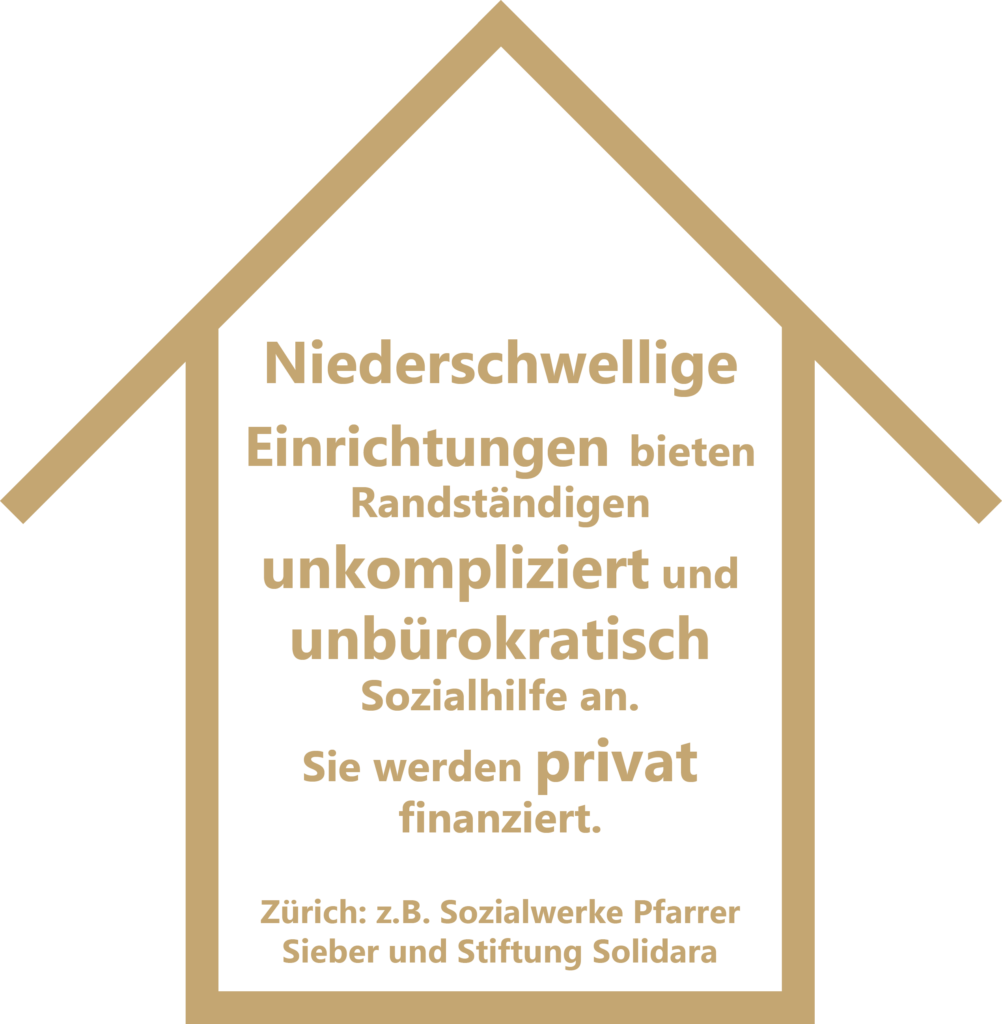

EU-Bürger:innen dürfen sich gemäss Freizügigkeitsabkommen drei Monate ungemeldet in der Schweiz aufhalten und arbeiten. Aber: Sie haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe. «Viele der staatlichen oder kantonalen sozialen Einrichtungen erfordern eine Aufenthaltsbewilligung, um zu essen, zu schlafen, zu duschen», erklärt Zsolt Temesvary. Ohne seien Obdachlose nur in niederschwelligen Organisationen wie dem Iglu willkommen.

Kapitel II - Stimmen aus der Sozialarbeit

Eine dieser niederschwelligen Einrichtungen ist das Café Yucca im Zürcher Niederdorf, das von der kirchlichen Stiftung Solidara geführt wird. Sozialarbeiterin Antonia Mariani und Teamleiter Kurt Rentsch treffen hier täglich auf Arbeitsmigrant:innen wie Marian. Auch die beiden Polen Jakub Rogacki und Tanasula Hatala besuchen das Café regelmässig – heute für eine Sozialberatung.

Von Café zu Café der Kälte entfliehen

Wie jeden Morgen macht sich Marian auf den Weg zum Gassencafé Sunestube. Es ist die einzige niederschwellige Einrichtung in Zürich, die bereits um 6 Uhr früh öffnet. Viele Obdachlose schlafen dort morgens mit den Köpfen auf Tischen oder trinken Kaffee, um der Kälte zu entkommen. «Wenn ich hier alle Leute sehe, vergesse ich die Strapazen der letzten Nacht», sagt Marian.

Seine ersten Nächte habe der Rumäne schon als Teenager im Freien verbracht, als er in einem Kinderheim in Bukarest aufwuchs. «Damals hatte ich Angst, aber jetzt nicht mehr. Ich habe gelernt, immer aufmerksam zu sein», erzählt Marian. Bei der Erinnerung lächelt er und zeigt einige schwarze, verfaulte Zähne über seinem gestutzten dunklen Bart.

Gegen 9 Uhr schlüpft er erneut in seine Jacke, nimmt seinen kleinen schwarzen Rucksack und den grossen weissen Plastiksack. Sein nächstes Ziel: das Café Brot-Egge. Viele Gesichter sieht er hier täglich: Fast alle sind Arbeitsmigrant:innen aus Rumänien, Polen oder Ungarn. In der Luft mischt sich der Geruch von Brot und Würstchen mit Schweiss und feuchter Kleidung. Marian lässt sich auf einen Stuhl fallen, schiebt den Plastiksack in die Ecke und lädt sein Handy an einer Steckerleiste.

Auf der Suche nach Tasche und ÖV-Abo

Mit vollem Magen fährt Marian mittags mit dem Bus zurück ins Stadtzentrum. Er möchte sich bei kirchlichen Hilfsorganisationen nach einer neuen Tasche erkundigen. «Mit dem Plastiksack sehe ich aus wie ein Obdachloser. Ich will nicht, dass Leute das wissen», sagt er. Tatsächlich wirkt Marian bis auf den Sack nicht, als würde er seine Nächte im Freien verbringen: Seine Kleidung ist sauber, seine Schuhe sind neu, er riecht nach Deo und Parfüm.

«Mit dem Plastiksack sehe ich aus wie ein Obdachloser. Ich will nicht, dass Leute das wissen»

Marian, Arbeitsmigrant aus Rumänien

Auch um ein neues ZVV-Monatsabo möchte er bitten, sein altes sei vor zwei Tagen abgelaufen. «Wenn ich ohne Ticket fahre, stehe ich immer. Ich möchte niemandem einen Sitzplatz wegnehmen, der dafür bezahlt hat», sagt er, während er durchs Busfenster die vorbeiziehende Stadt betrachtet. Marian weiss, mit welchem Bus er wie viele Stationen fahren muss, kennt aber die Namen der Haltestellen nicht. Und auch zu Fuss orientiert er sich mühelos: «Ich habe die Stadt im Kopf», erklärt er.

Doch auch nach vier Organisationen und fünf Stunden im Nieselregen hat er weder Abo noch Tasche. Marian ist frustriert: «Sie haben die Sachen, aber geben sie mir nicht. Ich durchschaue das Schweizer System: Sie wollen dir keine Chance geben als Ausländer.» Auch seinen zerknitterten Lebenslauf habe er vielen Baustellen abgegeben, angerufen habe niemand. Sein morgens noch hoffnungsvoller Blick ist nun verbittert.

Bildquelle: Ayla Martis

Gutenachtgeschichten

Niedergeschlagen fährt Marian jetzt ins Café Yucca, um dort Suppe zu essen und Wärme zu tanken, bis es um 22 Uhr schliesst. Dann macht er sich auf die Suche nach einem Schlafplatz. Heute hat er Glück: Er findet einen offenen Container, in dem noch niemand schläft. Marian breitet Matte, Schlafsack und Decke aus, liegt aber noch eine Zeit lang wach. «Vor dem Schlafen überlege ich immer, was gut und was schlecht war an diesem Tag», sagt er.

Nach einigen Minuten rollt sich der Rumäne auf die Seite. Nieselregen prasselt gedämpft auf das metallene Dach des Containers, durch die offene Tür zieht kalte Luft an seinem Kopf vorbei. In vier Stunden wird er wieder aufwachen, Schlafsack und Decke zusammenpacken und weitersuchen – nach Arbeit, einer Tasche, einem ÖV-Abo. Der Himmel wird noch dunkel sein, Vögel werden noch keine zwitschern und Marian wird seine Runden durch Zürich weiterdrehen. Wie hunderte andere Osteuropäer auch.

*Im gesamten Artikel auf Wunsch des Protagonisten nur Vorname genannt.

Kapitel III - StimmeN aus der Sexarbeit

«Wenn man keine Skills hat, liegt Sexarbeit auf der Hand»

Kaum geht der Tag für die meisten Obdachlosen kurz vor Mitternacht zu Ende, beginnen Sexarbeiter:innen in Zürich zu arbeiten. Es ist der zweithäufigste Beruf, den Arbeitsmigrant:innen hier ausüben.

Vier von fünf Sexarbeiterinnen in der Schweiz stammen aus Osteuropa - eine davon ist Nora. Sie geht bei der Beratungsstelle Isla Victoria an der Langstrasse ein und aus. Dort trifft sie auf die Übersetzerin und Beraterin Anna Maros, die ungarische Sexarbeiter:innen in rechtlichen und gesundheitlichen Fragen unterstützt. Maros ist aber auch Ansprechperson für persönliche Anliegen.

Bildquelle: Mahara Rösli

Kapitel IV - Stimme aus der Forschung

"Sie sind die Opfer dieser Migrationsbewegungen"

Zsolt Temesvary ist seit 2018 Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ende März beendete der Ungare die Studie «Routes into destitution», die erste umfassende Forschungsarbeit zu Arbeitsmigration und Obdachlosigkeit in der Schweiz. Während zwei Jahren tauchte er ein in das Leben auf den Strassen Zürichs und Genfs – und gewann neue Ergebnisse.

Herr Temesvary, welche Relevanz hat Arbeitsmigration aus Osteuropa hier in der Schweiz?

Zsolt Temesvary: Die Anzahl Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa ist zunehmend. Das ist ein neues soziales Problem, mit dem sich die Schweizer Sozialpolitik beschäftigen muss. Denn wie kann es sein, dass in einem der reichsten Länder der Welt Menschen auf der Strasse schlafen, ohne Arbeit leben oder ihre Körper unfreiwillig verkaufen müssen? Das ist eine extreme und sehr sichtbare Armut.

Was hat Sie an den Ergebnissen Ihrer Studie am meisten überrascht?

Wir sind davon ausgegangen, dass es sich um eine Migration von Obdachlosen handelt – also, dass diese Menschen auch in ihren Heimatländern auf der Strasse übernachteten. Das ist aber oft nicht der Fall. Denn 30 Prozent aller Armutsmigrant:innen haben eine eigene Wohnung im Herkunftsland. Es ist also eine Migration von armutsbetroffenen, nicht von obdachlosen Menschen.

Ein Viertel der Obdachlosen in Ihrer Studie stammt aus Rumänien, Bulgarien, Polen oder Ungarn. Weshalb reisen diese Menschen in die Schweiz, wenn sie dort eine Wohnmöglichkeit hätten?

Armutsmigration bedeutet, dass Menschen in ihren Heimatländern keine ausreichenden Lebensmöglichkeiten finden und deshalb gezwungen sind, zu migrieren. Sie haben oft unrealistische Träume und folgen Legenden eines reichen Landes mit Fachkräftemangel. Hier folgt dann die grosse Enttäuschung.

Sie erwähnen den Fachkräftemangel, der sich in der Schweiz auch in niedrigqualifizierten Berufen wie Bau oder Reinigung abzeichnet. Weshalb finden Arbeitsmigrant:innen hier dennoch keine Arbeit?

Das Arbeitspotential der Armutsreisenden aus Osteuropa ist nicht unbedingt hoch. Man könnte es aber mit konkreten Massnahmen aus Bildungs- oder Sozialpolitik erhöhen.

Aber auch wenn sie Arbeit finden, sind die Löhne manchmal so schlecht, die Arbeitsbedingungen so prekär, dass sie darauf kein sicheres Leben aufbauen können. Ich sprach mit Menschen, die Arbeit hatten – als Fensterputzer, Strassenreiniger oder in der Gastronomie. Trotzdem waren sie Strassenobdachlose: Sie gingen direkt von der Strasse zur Arbeit. Sie sind die Opfer dieser Migrationsbewegungen.

In der Schweiz wird viel über Kriminalität in Zusammenhang mit Migration diskutiert. Haben Sie bei Ihren Forschungen Erfahrungen damit gemacht?

Es gab frustrierende Momente, ja. Junge Rumänen erzählten mir, wie sie Menschen gewaltsam überfallen hatten. Manchmal waren sie stolz auf die so gewonnenen 80 Franken. Ich komme selbst aus Mittelosteuropa – deshalb war es hart zu hören, dass das eine Strategie sein kann, mit dem Leben auf der Strasse umzugehen. Diese Menschen begehen kleinkriminelle Aktivitäten, weil sie in der Schweiz keine soziale Struktur haben. Doch sie sind nur eine Minderheit. Oft sind Arbeitsmigrant:innen nicht Vertreter:innen von Gewalt, sondern Opfer. Viele werden in der Nacht von Betrunkenen geschlagen, bedroht oder bestohlen.

Momentan dürfen sich diese Menschen drei Monate ohne Bewilligung in der Schweiz aufhalten. Wahrscheinlich bleiben viele aber länger…

Wir nennen diese Menschen Overstayers. Sie geraten in einen illegalen Status, was eine totale Rechtslosigkeit bedeutet. Damit haben sie kein Anrecht mehr auf medizinische oder soziale Versorgung. Nach drei Monaten ist es vergeblich, beim Migrationsamt eine Aufenthaltsbewilligung zu beantragen: Sie werden abgelehnt.

Da das Einreisedatum nicht nachvollzogen werden kann, ist es für die Polizei schwierig, Overstayers nachzuverfolgen. Armutsmigrant:innen, die sich illegal hier aufhalten, können also nur selten bestraft oder ausgewiesen werden.

Wie müsste die Schweizer Politik ihrer Meinung nach auf die Arbeitsmigration aus Osteuropa reagieren?

Es funktioniert nicht, das Thema wie bisher zu ignorieren. Die Schweiz kann diese Menschen aber auch nicht nur in ihren Heimatländern unterstützen. Eine parallele Lösung wäre hingegen sehr gut: Vor Ort mit Kohäsionsbeiträgen Hilfe leisten und hier niederschwellige soziale Dienstleistungen ausbauen. Denn die Mittellosigkeit ist nur eine Erscheinung der komplexen Probleme, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben.

Kapitel V - Stimme aus dem Arbeitsmarkt

Im Teufelskreis der Arbeitssuche

Ohne Job keine Aufenthaltsbewilligung, ohne Aufenthaltsbewilligung keinen Job: Diese Endlosspirale ist für viele obdachlose Arbeitsmigrant:innen Realität. Einer davon ist Bobev Petkova. Nun hofft er, an seinem zweiten Bewerbungsgespräch in der Schweiz zu überzeugen – und sich so in Bulgarien ein Haus leisten zu können.

«Mein Name, Bobev Petkova*. Vielen Dank für Einladung», stellt sich der Bulgare in gebrochenem Deutsch vor. Ein schüchternes Lächeln huscht über sein gebräuntes Gesicht. Nervös reibt er sich die feuchten Hände. Trotzdem gibt Petkova dem Leiter des Gemüsebetriebs im Kanton Thurgau, Peter Müller*, einen festen Händedruck. Es ist das zweite Bewerbungsgespräch, an das Petkova seit seiner Ankunft in der Schweiz eingeladen wurde. Er möchte alles richtig machen, sich keinen Fehler erlauben. Müller mustert den 35-Jährigen kurz und sagt motiviert: «Ich zeige dir den ganzen Betrieb und deine Aufgaben als Logistiker.» Petkova nickt schnell und folgt dem Betriebsleiter. Auch wenn die gepflegte Erscheinung seine Obdachlosigkeit überspielt, verraten Petkovas glasige Augen und dunklen Augenringe seinen Schlafmangel. Denn: Seine Nächte verbringt er zurzeit in Zürcher Parkhäusern, auf Bänken oder unter Brücken – die Arbeitssuche stets im Hinterkopf.

Vom Hotel auf die Strasse

Anders als die meisten Arbeitsmigrant:innen aus Osteuropa ist Petkova alleine in die Schweiz gereist. Während viele hier vorübergehend bei Familienangehörigen wohnen, verbrachte er seine ersten Nächte in einem einfachen Hotel. «Als ich merkte, dass die Arbeitssuche hier in der Schweiz nicht so einfach ist, musste ich auf die Strasse», sagt er. Durch eine Anstellung hofft er, eine Kurzaufenthaltsbewilligung zu erhalten. «Und Geld», fügt Petkova an.

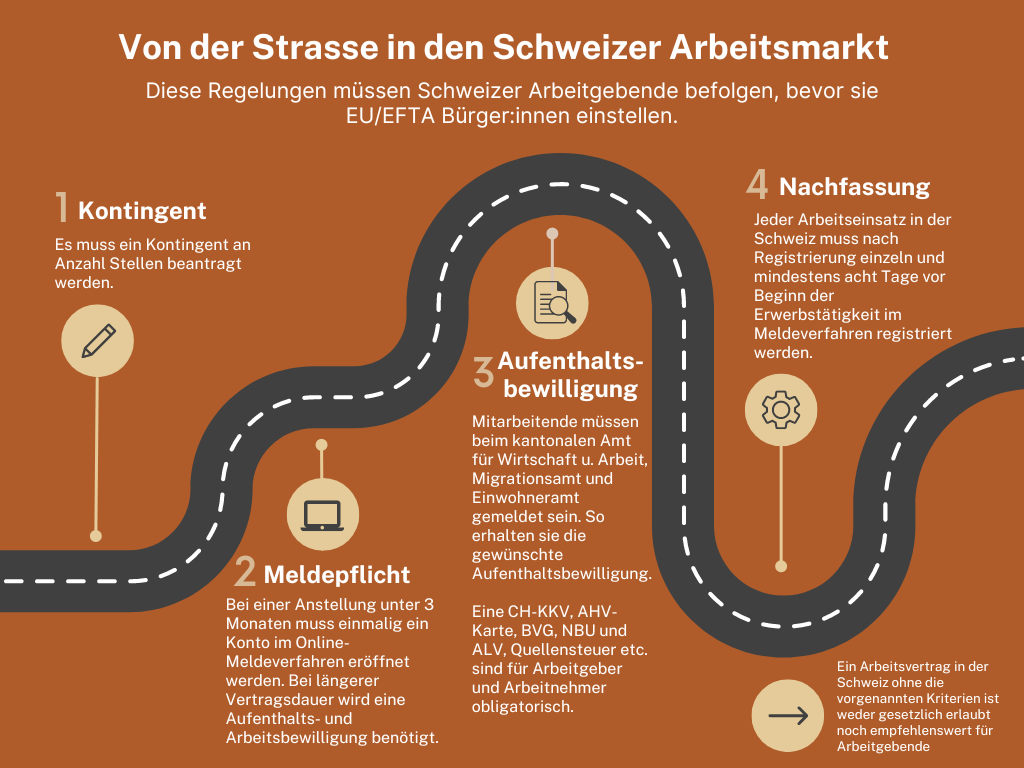

EU/EFTA-Angehörige haben einen Anspruch auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung, sofern sie in der Schweiz ein Arbeitsverhältnis zwischen drei Monaten und einem Jahr nachweisen können. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung entspricht derjenigen des Arbeitsvertrags. Sie kann bis zu einer Gesamtdauer von weniger als 12 Monaten verlängert werden.

Quelle: Homepage Migrationsamt Zürich

Petkova folgt Müller Schritt für Schritt ins Gewächshaus, schaut sich neugierig um. Zwischen den vielen Informationen versucht er immer wieder Fragen zu stellen. «Diese Gemüsekisten müssen gerade aufeinandergestapelt werden», erklärt Müller und gestikuliert mit grossen Handbewegungen. Petkova wiederholt: «Gerade aufeinander stapeln. Verstanden. Das kann ich.»

«Als ich merkte, dass die Arbeitssuche hier in der Schweiz nicht so einfach ist, musste ich auf die Strasse»

Bobev Petkova, Arbeitsmigrant aus Bulgarien

Die Schweiz, die Hoffnungsträgerin

Während die Sonne auf das Dach des Gewächshauses brennt, ernten zwei Mitarbeiter nebenan Gurken. Sie unterhalten sich schwitzend, arbeiten aber speditiv. Wie Müller sagt, stelle der Betrieb Saisonniers ein, aber auch Personen, die längerfristig in der Schweiz arbeiten wollen: «Viele kommen jedes Jahr zu uns, arbeiten drei Monate und leben mit dem verdienten Geld dann in ihrem Heimatland.» Petkova hört aufmerksam zu, während er den Stapler vor sich betrachtet. «Damit kenne ich mich aus», sagt der Bulgare überzeugt.

Wie viele andere Saisonniers in der Schweiz möchte Petkova hier Geld verdienen, um auf seinem kürzlich gekauften Bauland in Bulgarien ein Haus zu bauen. «Wenn möglich, möchte ich auch Geld an meine Familie schicken», sagt Petkova, der in einer Kleinstadt in Bulgarien aufgewachsen ist. Dort habe er für rund 600 Euro im Monat als Produktionsarbeiter bei einer Fabrik gearbeitet. «Auch wenn ich in Bulgarien eine Wohnung hatte, konnte ich diese fast nicht finanzieren», sagt Petkova und zuckt ratlos mit den Schultern.

Das Geld, das nach der Miete übrig blieb, habe er mit seinen vier jüngeren Brüdern geteilt. «Meine Mutter starb sehr jung, also musste ich meine Geschwister ernähren und grossziehen», sagt er. Für eine Ausbildung sei ihm keine Zeit geblieben. Trotz allem ist Petkova optimistisch, bald einen passenden Arbeitgeber zu finden: «Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Gott weiss, wieso ich hier bin.»

Ohne Dokumente keine Arbeit

Im Thurgauer Gemüsebetrieb, wo Petkova sich heute umschaut, arbeiten Personen aus 14 verschiedenen Ländern. «Alle, weil sie Geld nach Hause schicken wollen», so Müller. Er führt Petkova zurück ins Personalbüro, wo er ihm einige Fragen zu seinen Berufserfahrungen stellt. Abschliessend sagt der Betriebsleiter: «Weil du Staplerschein, Erfahrung in der Logistik und gute Deutschkenntnisse hast, würden wir dich gerne einstellen.» Bevor Petkova etwas erwidern kann, fügt Müller im selben Atemzug an: «Aber nur, wenn du eine feste Wohnadresse, Krankenkasse und Kurzaufenthaltsbewilligung besitzt.» Diese Regelung wende der Betrieb bei allen Arbeitenden aus EU/EFTA-Staaten an, wie gesetzlich vorgeschrieben:

Vergrößern

Um den administrativen Aufwand möglichst tief zu halten, müsse jeder Arbeitnehmende seine Dokumente selbst beschaffen, sagt Müller. Er führt aus: «Dabei können wir dir leider nicht helfen.» Während Petkovas Augen vor Millisekunden noch leuchteten, sind diese nun glasig. Er sagt nichts, sitzt still auf seinem Stuhl und nickt erneut. «Ich weiss nicht, wie der Arbeitsprozess hier in der Schweiz funktioniert», erklärt der Arbeitsmigrant seine Hilflosigkeit.

Wie Petkova geht es vielen obdachlosen Arbeitsmigrant:innen. Oft scheitert ihre Arbeitssuche an fehlenden Dokumenten wie Aufenthaltsbewilligung und Wohnsitzbestätigung. «Wie soll ich jemals eine Bewilligung erhalten, wenn ich keinen Arbeitsvertrag kriege?», fragt Petkova verzweifelt. Auch Krankenkasse und Wohnung könne er sich nicht leisten. «Die Jobsuche ist für Leute wie mich ein Teufelskreis», so der Arbeitsmigrant.

(K)ein Hoffnungsschimmer

Weil Petkova zurzeit noch auf den Strassen Zürichs wohnt, sich täglich auf die Suche nach einem neuen Schlafplatz macht, ist Müller vorsichtig. «Wir können nicht nachweisen, wie lange sich Petkova schon in der Schweiz aufhält.» Ausserdem gebe es keine freien Mitarbeiterzimmer, wo der Betrieb ihn vorübergehend unterbringen könne. «Solange er also nicht mit festem Wohnsitz bei einer Gemeinde gemeldet ist, sind uns die Hände gebunden», sagt Müller nachdrücklich, steht auf und führt Petkova zur Tür. Dieser verlässt das Personalbüro mit gebückter Haltung. Müller gibt ihm die Hand und schaut Petkova tief in die Augen. «Wenn du all diese Formalitäten hast, darfst du dich gerne wieder bei uns melden», sagt er und zwinkert ihm ermunternd zu.

*Namen im gesamten Text auf Wunsch der Protagonisten geändert.

Kapitel VI - Stimmen aus der Politik

Zwischen offenen Grenzen und Fachkräftemangel: Politikerinnen über Arbeitsmigration

Kantonsrätin SP Zürich

Bildquelle: Ayla Martis

Nationalrätin SVP

Bildquelle: Ayla Martis

Wie Petkova, Nora und Marian geht es den meisten Arbeitsmigrant:innen in der Schweiz: Sie bringen das Schweizer Sozialsystem an seine Grenzen. SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer und SP-Kantonsrätin Nicola Yuste haben dazu verschiedene Lösungsansätze:

Ich liebe es, mich mit Menschen aller Art auszutauschen, deren Lebensgeschichte zu erfahren und diese auf ein Blatt Papier zu bringen. Meine Passion zum Journalismus habe ich vor zwei Jahren während einem Praktikum bei den Schaffhauser Nachrichten entdeckt. Als „rasende Reporterin“ durfte ich erste Erfahrungen als Regionaljournalistin, Online-Produzentin und Fernsehmoderatorin sammeln. Inzwischen bin ich als freie Journalistin tätig.

Schon immer viel gereist, entdeckte ich in Gesprächen mit Einheimischen meine Faszination für die Geschichten anderer Menschen. Als ich diese Leidenschaft für meine Maturarbeit zu einem Buch mit Porträts über Menschen, ihre Träume und Ängste verarbeitete, wusste ich: Das möchte ich machen. Mein Traum, Journalistin zu werden, führte mich an die ZHAW Winterthur. Hier studiere ich Journalismus, um später Geschichten von Menschen und ihrem Leben erzählen zu können.