Autorin: Fabienne Niederer

Titelbild: Die aktuellen Haltungsformen sind nicht tierfreundlich genug − das sagen zumindest Schweizer Tierschutzorganisationen. (Illustration: Fabienne Niederer)

Nachdem die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe aufgehoben wurden, bleiben einige Fragen zum Thema Hühnerhaltung offen. Was soll man als Konsument*in nun unterstützen: Bodenhaltung, Freiland oder doch Bio? Übersicht und mögliche Alternative.

Munter gackernd rennen die Hühner auf einer weitläufigen Wiese herum, picken saftige Grashalme oder wälzen sich in Staubbädern. Dieses Idealbild der Hühnerhaltung in der Schweiz entspricht nicht immer der Realität. Aufgrund von Schutzmaßnahmen gegen die Vogelgrippe durften die Hühner zuletzt monatelang nicht ins Freie – eine Einschränkung, die nicht nur Tiere aus Bodenhaltung betraf, sondern auch Hühner aus Freiland- und Bio-Haltung. Seit dem 1. Mai sind die Schutzmassnahmen gegen die Vogelgrippe offiziell aufgehoben, ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe laut Bund nicht. Doch selbst wenn die Tiere nun wieder ins Freie dürfen – die Situation wirft eine grössere Frage auf: Welchen Unterschied gibt es überhaupt zwischen Boden-, Freiland- und Bio-Haltung? Und wenn alle Anbieter*innen Tierliebe und Nachhaltigkeit versprechen, wo beschafft man sich seine Eier am besten?

Über 13 Millionen Nutzhennen pro Jahr

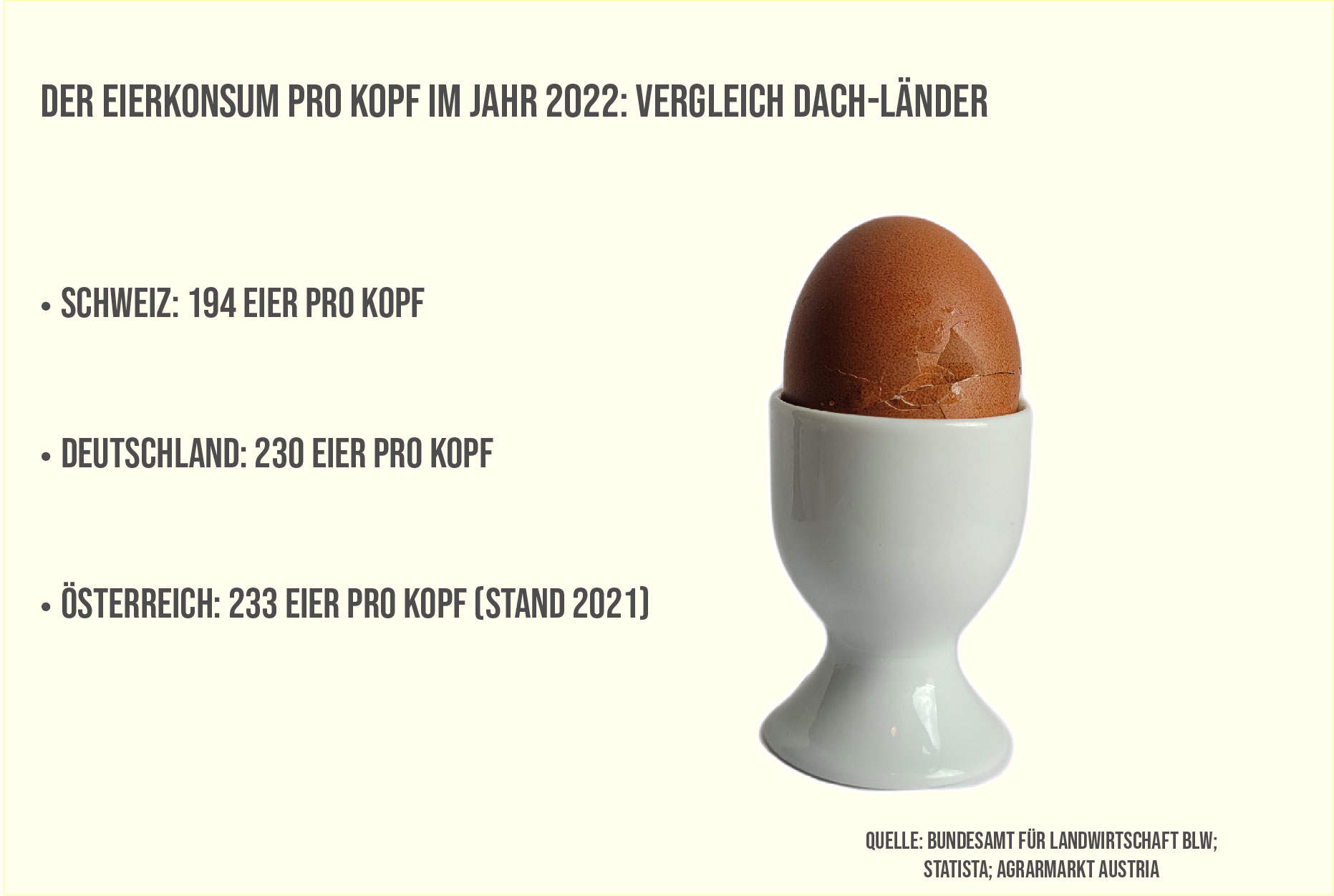

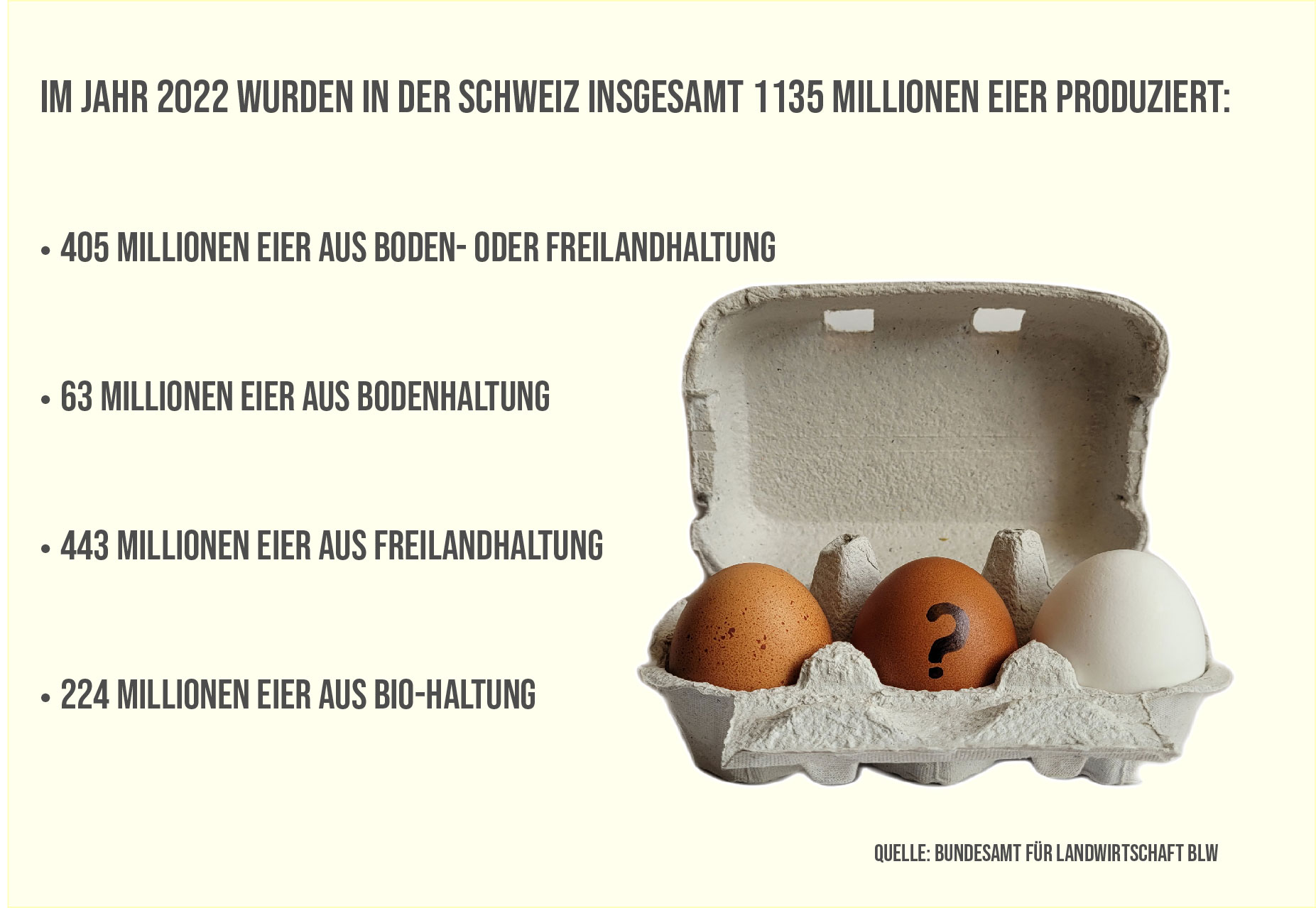

Gemäss dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLV) wurden 2022 über 13 Millionen Nutzhennen in der Schweiz gehalten, darunter knapp vier Millionen Lege- und Zuchthühner. Der Eierkonsum pro Person betrug im selben Jahr fast 200 Eier. Ein Bedarf, der gedeckt werden muss – doch zu welchem Preis? Grundsätzlich sind drei Arten der Legehennen-Haltung hierzulande zugelassen: Boden-, Freiland- und Bio-Haltung. Die zuvor weit verbreitete Käfighaltung ist in der Schweiz bereits seit 1992 verboten. Dennoch trifft man Eier aus dieser Haltungsform leider immer wieder an. Denn: Die Regelung gilt nicht für importierte Eier aus dem Ausland, die beispielsweise zu Teigwaren oder Keksen weiterverarbeitet werden. Schweizer Vorschriften geben vor, dass auf einem Freilandhof maximal 18’000 Hühner gehalten werden dürfen. Der Bio-Standard ist da schon deutlich strenger: Hier dürfen nur maximal 2000 Tiere gehalten werden.

Bruno Gnädinger ist einer der Landwirt*innen, die mit 18’000 Tieren den grösstmöglichen Freilandhof betreibt. Auf rund 4,5 Hektaren Weidefläche im Schaffhauser Weiler Wiesholz stellt er seinen Tieren täglichen Auslauf zur Verfügung. Er wünscht sich mehr Vertrauen von den Konsument*innen. «Es ist nicht unser Ziel, so viel wie möglich aus den Hühnern herauszuquetschen.» Wenn ein Huhn gesund und zufrieden sei, dann bringe es auch die gewünschte Leistung.

Quelle Illustrationen: Fabienne Niederer

Bei Freiland-Höfen wie dem von Gnädinger dürfen höchstens 7 Hühner pro Quadratmeter gehalten werden. Weitere Massnahmen wie obligatorischer, täglicher Auslauf oder Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten sollen das Tierwohl so gut wie möglich sicherstellen. Je nach Haltungsform können die Vorgaben allerdings stark variieren, etwa der Platz: Bis zu 17 Hühner pro Quadratmeter sind hierzulande erlaubt, was von Tierschutzorganisationen immer wieder kritisiert wird. «Bio- oder Freilandhaltung sind zwar tierfreundlichere Optionen, aber ohne eine Reduktion des Eierkonsums ist ein vollständiger Umstieg auf tierfreundlichere Haltungsformen kaum möglich», sagt Simon Braissant, Campaigner bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten Schweiz.

Hühner werden nach 15 Monaten geschlachtet

Grundsätzlich haben Hühner eine ungefähre Lebenserwartung von drei bis fünf Jahren. Spätestens nach knapp zwei Jahren bricht die Legeleistung der Tiere durch die sogenannte Mauser aber massiv ein, wodurch sich eine längere Haltung für viele Landwirt*innen nicht mehr lohnt. Auch die Qualität der Eier und Eierschale reicht nach dieser Zeit nicht mehr für den Handelsstandard aus. Im Durchschnitt werden Legehennen daher nach rund 13 bis 15 Monaten als sogenannte «Althennen» geschlachtet und durch einen neuen Satz Hühner ersetzt. Landwirt*innen wie Gnädinger hätten diese Dauer in den letzten Jahren zwar etwas verlängern können, geben aber an, dass ihnen oft die Hände gebunden seien. Die toten Tiere werden heute hauptsächlich als Rohstoff für Biogas-Anlagen weiterverwertet.

Was ist die „Mauser“?

Die Mauser ist eine hormonelle Ruhephase bei Hühnern, in der die Tiere ihr Federkleid regenerieren. Während dieser Zeit – meist zwischen 4 und 8 Wochen – legen die Hennen keine Eier, weshalb sie für die Geflügelbetriebe nicht mehr rentabel sind.

Die erste Mauser tritt in der Regel nach 13 bis 15 Monaten Lebenszeit ein.

Als Reaktion auf diese Handhabung haben sich mehrere Tierschutzorganisationen zum Ziel gesetzt, die aussortierten Tiere vom Sterben zu retten. Die Schweizer Suzy Utzinger Stiftung für Tierschutz nimmt beispielsweise die Hühner von den Betrieben entgegen und sucht ihnen ein neues Zuhause. Eines davon ist jenes von Jenny Rütten-Keller: «Wir finden es eine sehr gute Sache, dass diesen Hühnern das Leben gerettet werden kann», erzählt sie. «Wenn sie nach ein paar Wochen ihre Mauser überstanden haben, legen sie wieder einwandfrei Eier.» Mittlerweile hält sie gemeinsam mit ihrem Ehemann jeweils fünf Tiere im eigenen Garten, wo sie oft noch etwa drei Jahre weiterleben. «Die Hühner beruhigen einen, und wenn man ihnen genug Zeit gibt, werden sie sogar handzahm.» Besonders der Umgang mit kommerziellen Legehennen als blosses Produkt habe Rütten-Keller zu schaffen gemacht. «Und wenn man daran denkt, was ein Huhn wirklich benötigen würde, sind die Eier eigentlich viel zu billig zu kaufen. Und die Hühner bezahlen diesen Preis mit ihrem Leben.»

Auch Tierschutzorganisationen wie die Vier Pfoten Schweiz unterstützen das Vorhaben, Legehennen vor der Schlachtung zu bewahren und umzuquartieren. «Für die Tiere ist es natürlich toll, wenn sie einmal in ihrem Leben ein richtiges Hühnerleben erfahren dürfen», so Braissant.

Landwirt Gnädinger kann all die Kritik verstehen, betont aber auch: «Für uns ist das ein wichtiges Standbein, von dem wir leben und mit dem wir unserem Angestellten den Lohn bezahlen.» Klar, könne er auch 100 Hühner in den Stall setzen. «Aber schlussendlich muss das Ei auch noch bezahlbar sein − sonst kauft es niemand mehr.“ Schlussendlich, so Gnädinger, müsse jede*r Konsument*in selbst entscheiden, was einem das Ei Wert sei.

Das sagt die Tierschutzorganisation Vier Pfoten Schweiz

Im Interview erklärt Simon Braissant, Campaigner bei Vier Pfoten Schweiz, warum die aktuellen Haltungsstandards für Hühner nicht ausreichen und welche Massnahmen aus Sicht der Organisation umgesetzt werden sollten, um das Tierwohl zu garantieren.

Was halten Sie von den gängigen Haltungsformen für Legehennen in der Schweiz? Wieso sind diese (nicht) ausreichend?

Braissant: Die gängigen Haltungsformen für Legehennen in der Schweiz sind aus mehreren Gründen nicht ausreichend. Hühner haben Bedürfnisse wie Spielen, Rennen, Flattern und Hüpfen, sowie das Sonnenbaden. Sie können Schmerz empfinden, leiden und Freundschaften schließen. Die unnatürlich grossen Herden in den meisten kommerziellen Betrieben überfordern die Hühner bei der Bildung von arttypischen Hierarchien. Dadurch werden die Grundbedürfnisse der Hühner beschnitten. Bio- oder Freilandhaltung sind zwar tierfreundlichere Optionen, aber ohne eine Reduktion des Eierkonsums ist ein vollständiger Umstieg auf tierfreundlichere Haltungsformen kaum möglich.

Welche Haltungsform würden Sie sich als Schweizer Branchen-Standard wünschen?

Braissant: Als Schweizer Branchen-Standard würde man sich eine artgemäße Haltung mit ausreichend großem Grün-Auslauf im Freien wünschen. Allerdings leiden auch bei der Bio- und Freilandhaltung viele Legehennen unter Krankheiten, die durch eine einseitige Zucht auf hohe Legeleistung entstanden sind. Ein weiteres Problem ist der Umgang mit männlichen Küken, die oft als Abfallprodukte getötet und entsorgt werden. Damit es gar nicht erst so weit kommt, fordern wir, dass vermehrt auf alte Rassen bzw. Zweinutzungshühner gesetzt wird. Das sind Rassen, die zwar weniger Eier legen, die männliche Tiere dafür aber mehr Fleisch ansetzen. Auch die erwähnten Krankheiten treten bei alten Rassen und/oder Zweinutzungshühnern seltener auf.

Wie sehen die Schweizer Haltungsstandards im internationalen Vergleich aus?

Braissant: Im internationalen Vergleich ist die Schweiz fortschrittlich, da die Käfighaltung bereits 1992 abgeschafft wurde. GalloSuisse, der Verband der Schweizer Eierproduzent*innen, hat beispielsweise auch freiwillig den Ausstieg aus dem Kükentöten beschlossen. Dennoch ist das Schweizer Tierschutzgesetz noch weit davon entfernt, den Legehennen ein artgemässes Leben zu ermöglichen. Die Haltungsstandards erlauben die Unterbringung von sieben bis 17 Hennen pro Quadratmeter, wobei nur rund 20 Prozent des Bodens eingestreut sein müssen und Auslauf nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. In solchen Bedingungen überfordern sich die Tiere bei der Bildung arttypischer Hierarchien und Hackordnungen.

Was sollte Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft über die Haltung von Legehennen bekannter sein?

Braissant: Es sollte in der Gesellschaft bekannter sein, dass die meisten Legehennen aufgrund der hohen Legeleistung krank sind. Auch die Tatsachen, dass fast alle männlichen Küken getötet werden, oder dass alle kommerziell gehaltenen Legehennen, auch Bio-Legehennen, getötet werden, wenn ihre Legeleistung nach zirka anderthalb Jahren nachlässt, haben sicherlich noch nicht alle Menschen erreicht. Deshalb klären wir die Bevölkerung über Missstände in der Tierindustrie auf und setzen uns für ein Umdenken im Konsumverhalten ein. Gesetzliche Änderungen und mehr Verantwortungsbewusstsein bei den Unternehmen, die an der Produktion beteiligt sind, sind ebenfalls unabdingbar, um einen Systemwandel weg von der industriellen Tierproduktion zu erreichen.

Aktuell steigt der Trend der privaten Hühnerhaltung im eigenen Garten, die als Alternative zum regulären Eierkauf dienen soll. Wie realistisch ist dies und was gilt es zu beachten, um das Tierwohl zu garantieren?

Braissant: Grundsätzlich finden wir es begrüssenswert, dass Menschen wieder mehr in Kontakt mit einem hochinteressanten und leider oft viel zu wenig beachteten Tier kommen. Es gibt jedoch Risiken und Bedingungen, die beachtet werden müssen, um das Tierwohl zu garantieren. Wer sich Hühner anschaffen möchte, muss abklären, wer bei Abwesenheit für die Tiere zuständig ist, oder wo sich der*die nächste Tierarzt*Tierärztin befindet. Zudem sollte man im Voraus wissen, dass Hühner Geld kosten. Sind ausreichend finanzielle Mittel vorhanden, um die Tiere bestmöglich zu versorgen? Bei der Haltung selbst sind vor allem ein geräumiges Hühnerhaus und ein großflächiger Grünauslauf wichtig. Hier ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich, um Verschmutzung und Krankheiten zu vermeiden.

Studentin IAM JO21, wohnhaft in Schaffhausen SH