In seiner Jugend erleidet Philip Colombo eine rätselhafte Krankheit, die ihm langsam das Augenlicht raubt. Seine Erblindung brachte viele Hindernisse mit sich. Trotzdem gelang es ihm, sein Leben neu auszurichten und erfolgreich Informatik zu studieren.

Autor: Florian Binder

Titelbild: Philip Serge Colombo hat nie den Lebensmut verloren und sich eine positive Weltsicht bewahrt. © Florian Binder

In der Wohnung von Philip Colombo in Buchs herrscht eine penibel wirkende Ordnung. Nichts steht im Weg herum, alles befindet sich genau an seinem Platz. «Sonst stelle ich mir selbst ein Bein», sagt Philip Colombo, den seine Freund:innen nur bei seinem Mittelnamen Serge nennen. Um die Dinge zu finden, die er braucht, verlässt er sich auf sein Gedächtnis und seinen Tastsinn. Die Suche beginnt, wenn er etwas verlegt hat: «Ich muss alles mit den Händen abtasten, bis ich es wiederfinde.» Wenn Serge spricht, wandern seine braun-grünen Augen umher, als suchten sie einen Halt in der Welt um ihn herum.

Denn der 39-jährige Informatiker aus dem Aargau ist fast vollständig blind, nur auf dem linken Auge hat er noch einen minimalen Sehrest. Seine Sicht sei stark verschwommen, sagt er, den Unterschied zwischen hell und dunkel kann er noch ungefähr erkennen und «ausser Rot und Blau erscheint mir das Farbenspektrum nur als Einheitsbrei.»

Wie Serge sich in der Aussenwelt orientiert und bei einer Einkaufstour die Lebensmittel findet, sehen Sie im folgenden Video:

Die Ursache bleibt ein Rätsel

Serges Blick auf die Welt war früher ungetrübt. Erst mit 14 Jahren bemerkt er im Schulunterricht, dass er nicht mehr gut nach vorne sieht. Er bekommt eine Brille, benötigt nach zwei Jahren aber bereits stärkere Gläser. Bald darauf fällt ihm auf, dass er auf einem Auge fast nichts mehr sieht. Erste Abklärungen beim Augenarzt und im Spital folgen, doch weshalb sich seine Sehkraft stetig verschlechtert, bleibt ein Rätsel. «Ich habe bis heute keine genaue Diagnose erhalten», sagt Serge. Die Ärztinnen und Ärzte vermuten eine Sehnerv-Atrophie und prognostizieren ihm, dass er wohl eines Tages erblinden werde. Seine Erkrankung sei medizinisch nicht behandelbar.

Sehnerv-Atrophie

Die Sehnerv-Atrophie oder Optikusatrophie ist eine Erkrankung, bei welcher der Sehnerv, der das Auge mit dem Gehirn verbindet, geschädigt wird. Dies kann aufgrund anderer Krankheiten oder als eigenständige Erkrankung geschehen. Die Optikusatrophie gilt als irreversibel und führt häufig zur Erblindung.

«Im Bett liegen und heulen bringt nichts»

Trotz dieses Befunds erleidet Serge keinen grossen Schock, sondern beginnt, sich auf eine ungewisse Zukunft einzustellen. Er realisiert: «Im Bett liegen und heulen bringt nichts, ich sollte das Beste draus machen.» Schuldzuweisungen oder Zorn hätten seine Lage ohnehin nicht verbessert, auf solche Gefühle habe er sich nie eingelassen. So wie Serge sind in der Schweiz vielen Personen von Sehbehinderung oder Blindheit betroffen.

Wann gilt ein Mensch als blind?

Laut dem SZBLIND (Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen) besagt eine gängige Definition, dass als sehbehindert gilt, wer trotz Brille oder Kontaktlinsen keinen normalen Zeitungsdruck lesen kann. Neben dieser Schwierigkeit beim Scharfsehen können aber noch weitere Umstände zur Sehbehinderung führen, wie Einschränkungen im Gesichtsfeld, Bewegungsstörungen des Auges oder Probleme bei der Verarbeitung von Sehreizen im Gehirn. Der SZBLIND bezeichnet «Sehbehinderung» und «Blindheit» als nicht behandelbare Sehschädigungen.

Blindheit unterscheidet sich von Sehbehinderung laut dem SZBLIND dadurch, dass blinde Menschen bei der Bewältigung von Aufgaben hauptsächlich Techniken verwenden, die nicht auf dem Sehen basieren. Weil die Anforderungen des täglichen Lebens jedoch erheblich variieren, wählen die Betroffenen ständig selbst, wie sie eine Aufgabe in einem bestimmten Moment lösen – ob durch genaues Hinschauen, Tasten, oder eine Kombination von beidem.

Rund 377 000 Betroffene

Laut aktuellen Schätzungen des Vereins leben hierzulande rund 377 000 sehbehinderte und blinde Personen. Davon sind 270 000 von Sehbehinderung und 50 000 von Blindheit betroffen, sowie weitere 57 000 von Hörsehbehinderung. Genaue Statistiken existieren jedoch nicht, da es keine exakte Abgrenzung zwischen hochgradiger Sehbehinderung und (vollständiger) Blindheit gibt.

Weil eine Sehbehinderung oft im Zuge des natürlichen Alterungsprozesses auftritt, sind insbesondere ältere Personen gefährdet: Während 3.3 Prozent der unter 40-Jährigen sehbehindert oder blind sind, sind es bei den 40- bis 59-Jährigen 2.5 Prozent, bei den 60- bis 79-Jährigen 7.3 Prozent und bei den über 80-Jährigen sogar 28.8 Prozent.

Steigende Zahlen

Da die Schweizer Bevölkerung in Zukunft zunehmen und gleichzeitig älter werden dürfte, rechnet der SZBLIND mit steigenden Zahlen: Ab 2029 könnten knapp eine halbe Million Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit oder Hörsehbehinderung in der Schweiz leben.

Glück im Unglück

Serges Erkrankung verläuft in Schüben: Phasen relativer Stabilität folgen auf Phasen der Verschlechterung und ab dem Alter von 16 Jahren stabilisiert sich sein Zustand vorerst. Serge lebt weiter wie bisher und macht sogar den Führerschein. Der langsame Verlauf sei sein Glück gewesen, «so konnte ich mich mental immer vorbereiten und anpassen.» Wäre seine Erkrankung aber von heute auf morgen gekommen, wäre er wohl depressiv geworden. «Ich sehe zwar immer weniger, aber sonst geht‘s mir super», sagt er sich damals. Trotzdem gelinge ihm der Umgang mit seiner Erblindung mal schlechter, mal besser. Was vermisst er am meisten? «Ich hätte wahnsinnig Lust, wieder Videospiele zu spielen oder fernzusehen.» Er würde auch gerne wieder die Schönheit von Menschen und von Kunst betrachten und eine Aussicht geniessen können.

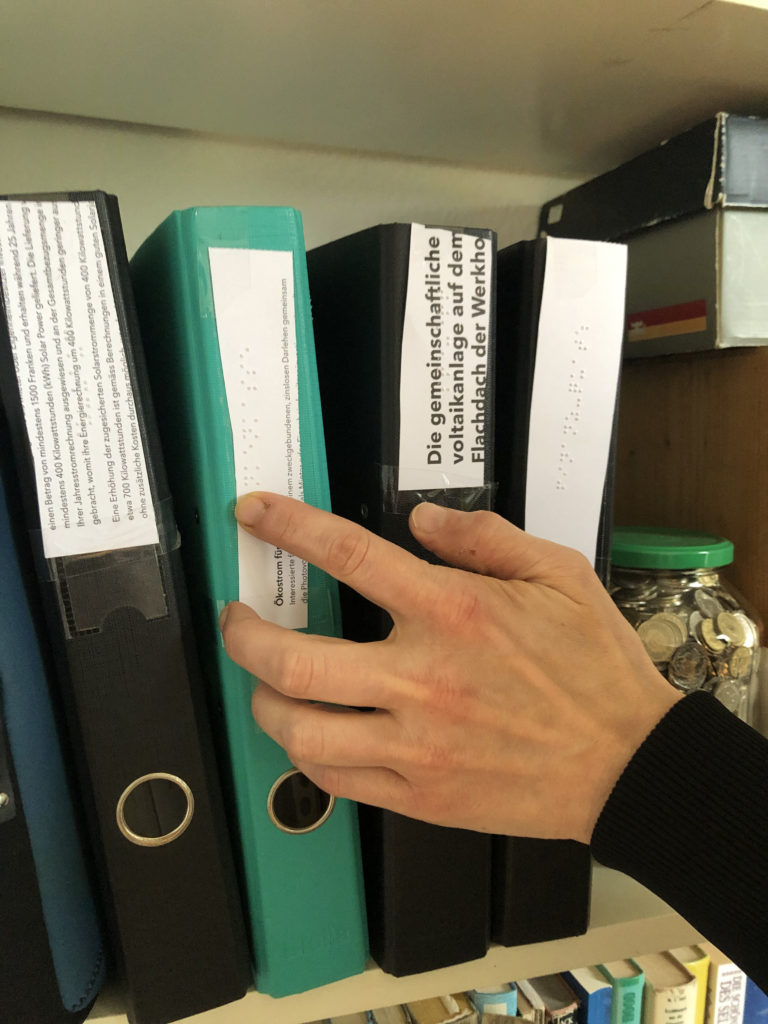

Einblicke in den Alltag von Serge

erkennbar. © F.B.

wiederfinden. © F.B.

statt mit Steuern; der letzte Ordner trägt den Titel «Finanz-Quatsch». © F.B.

der Brailleschrift. Dünnes Papier eignet sich nicht für die Prägung, dafür aber z.B. Flyer. © F.B.

Kommentare visuelle Vorgänge beschreiben. © F.B.

Gerät stellt elektronisch Blindenschrift dar und speichert ganze Bücher. «Wenn ich in Leselaune bin, lese

ich ein bis zwei Stunden auf dem Sofa.» Derzeit steht «Frühlings Erwachen» von Frank Wedekind auf dem

Lektüreplan. © F.B.

den Putz haut.» © F.B.

Serge mogelt sich durch

Während Serge bis 2009 Medienkunst an der Fachhochschule in Aarau studiert, verschlechtert sich seine Sicht im letzten Studienjahr noch einmal deutlich, was ihn aber nicht daran hindert, erfolgreich abzuschliessen. Nun nimmt auch die Sicht auf dem zweiten Auge ab. Er nennt die folgende Lebensphase, die bis 2015 dauert, «die Zeit des Durchmogelns». Er trägt ständig eine Lupe auf sich und benutzt am Computer die Zoomfunktion – trotzdem rückt seine Nase immer näher an den Bildschirm. Es bereitet ihm jetzt Mühe, das richtige Gleis zu finden oder die Spülmaschine einzustellen. Auf der Strasse erkennt er selbst enge Freundinnen und Freunde nicht wieder. Der Wendepunkt tritt 2015 ein. Als er kurz davorsteht, einen alten Skistock weiss anzumalen, um ihn als Blindenstock zu verwenden, gesteht Serge sich ein: «Es geht so nicht mehr weiter. Ich brauche Hilfe.»

Das Leben neu ausrichten

Er meldet sich bei der Invalidenversicherung an und wird dort betreut vom «besten IV-Gotti der ganzen Schweiz», wie Serge erzählt. Schon in der ersten Sitzung kommt die Idee zur Umschulung auf, denn Serge hat einen Plan: Er möchte Informatik studieren. «Die Welt der Informatik ist unendlich, du kannst so viel machen und je besser du bist, desto weniger Grenzen sind dir gesetzt.» Als kreativer Mensch begreife er das Programmieren als schöpferischen Prozess.

Wie Serge als blinder Informatiker den Computer bedient, zeigt das folgende Video:

Bevor er das Informatikstudium aber aufnimmt, macht er in Basel an der SIBU (Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld) eine sehbehindertentechnische Grundschulung. In diesem halbjährigen Kurs lernt er die Blindenschrift, den Umgang mit dem Computer ohne Bildschirm und erhält den weissen Stock.

Am richtigen Ort

Im Jahr 2016 startet Serge sein Informatikstudium an der Fachhochschule in Brugg, das er 2021 erfolgreich abschliesst. «Es war für alle Seiten ein Experiment», sagt Serge. Noch nie zuvor hatte ein blinder Student an dieser Institution Informatik studiert. Das Experiment verläuft erfolgreich: «Es war das Beste, das mir hätte passieren können.»

Vor welchen Herausforderungen Serge im Informatikstudium stand und wie er sie gelöst hat, erzählt Serge in der folgenden Audio-Slideshow:

(Hinweis: Der Laptop-Bildschirm wurde von Serge eingestellt, damit das sehende Publikum nachvollziehen kann, wie er als Informatiker arbeitet. Alle Bildrechte: © Florian Binder)

Zeit für Herzensangelegenheiten

Nach seinem Abschluss hat sich Serge, wie er sagt, «erst mal stinkfrech eine Auszeit genommen.» Seit letztem Herbst lebt er von seinen Ersparnissen und kümmert sich um aufgeschobene persönliche Angelegenheiten. Denn während des Studiums ist viel liegengeblieben. «Jetzt setze ich mich hin und schreibe endlich Programme, die mir schon lange am Herzen liegen. Ich arbeite oft bis ungefähr 2 Uhr nachts und kann es kaum erwarten, morgens wieder weiterzumachen.» So hat er zum Beispiel ein Programm umgesetzt, das ihm hilft, Texte aus visuellen Dokumenten zu ziehen und auch einen speziellen Audio-Player entwickelt. Gerade befasse er sich ausserdem mit der Umsetzung des Lambda-Kalküls. Und auch wenn seine To-Do-Liste nie ende, seien wichtige Punkte abgehakt. «Es fühlt sich hervorragend an. Ich habe endlich Zeit, um meinen Kopf aufzuräumen.» Sogar den Estrich hat er entrümpelt.

Serge plant, bald einen Job zu suchen, denn die aktuelle Situation sei kein Dauerzustand und er wolle nicht stehenbleiben. Sein Traumjob ist in der Softwareentwicklung. «Ich möchte weiterhin gefördert und gefordert werden.»