Teil 1

Eine Stadt in Aufregung

Anfangs der 80er Jahre erlebte Winterthur unruhige Zeiten. Eine Reihe von Sachbeschädigungen und Brandstiftungen fand ihren Höhepunkt im Sprengstoffanschlag auf das Haus eines Bundesrates. Im Fokus der Polizei: eine Gruppe junger Bewegter, die «Wintis». Nach einer Razzia mit mehreren Verhaftungen nahm sich eine junge Frau in Untersuchungshaft das Leben. Wie kam es so weit?

Autor: Julien Felber

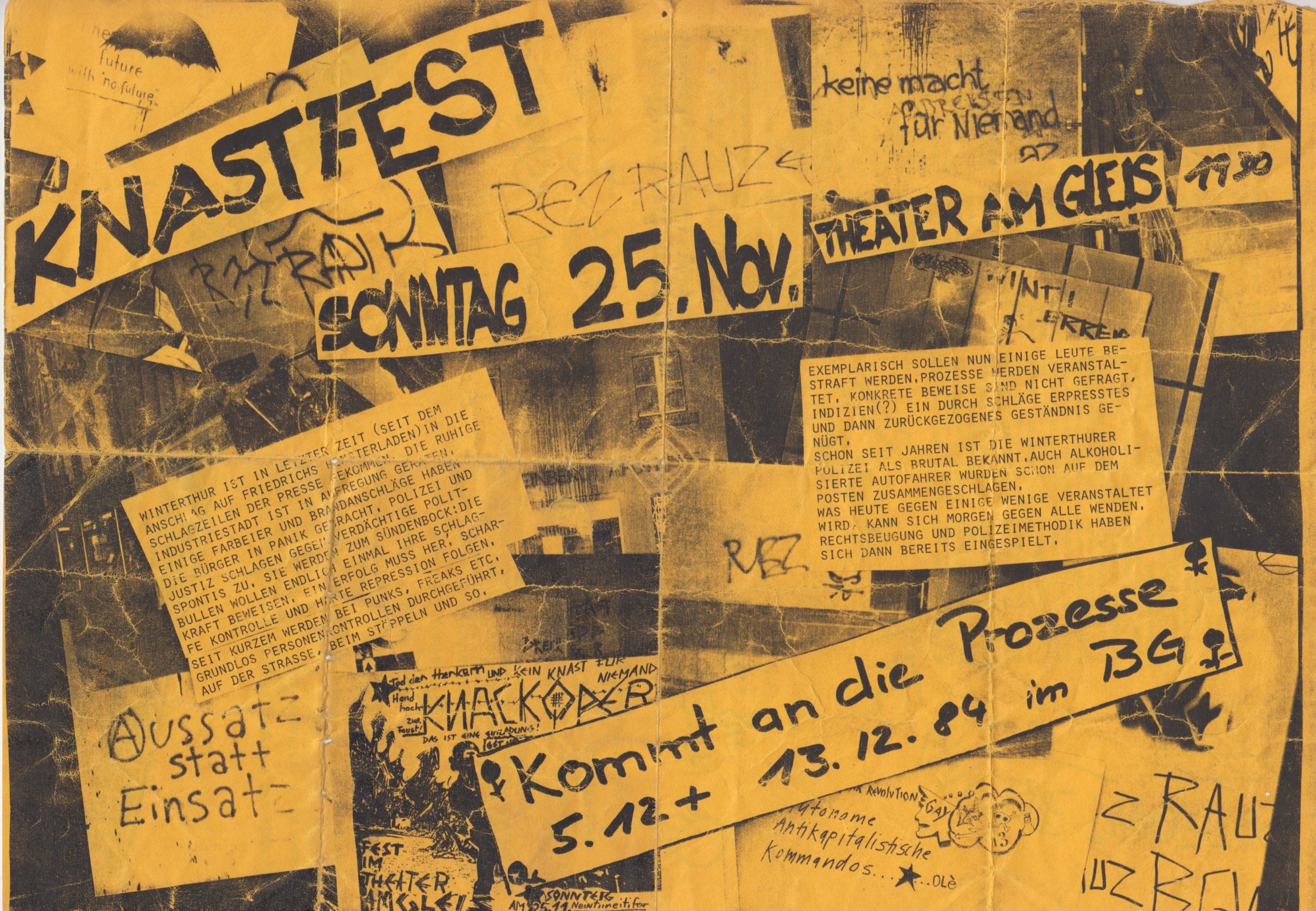

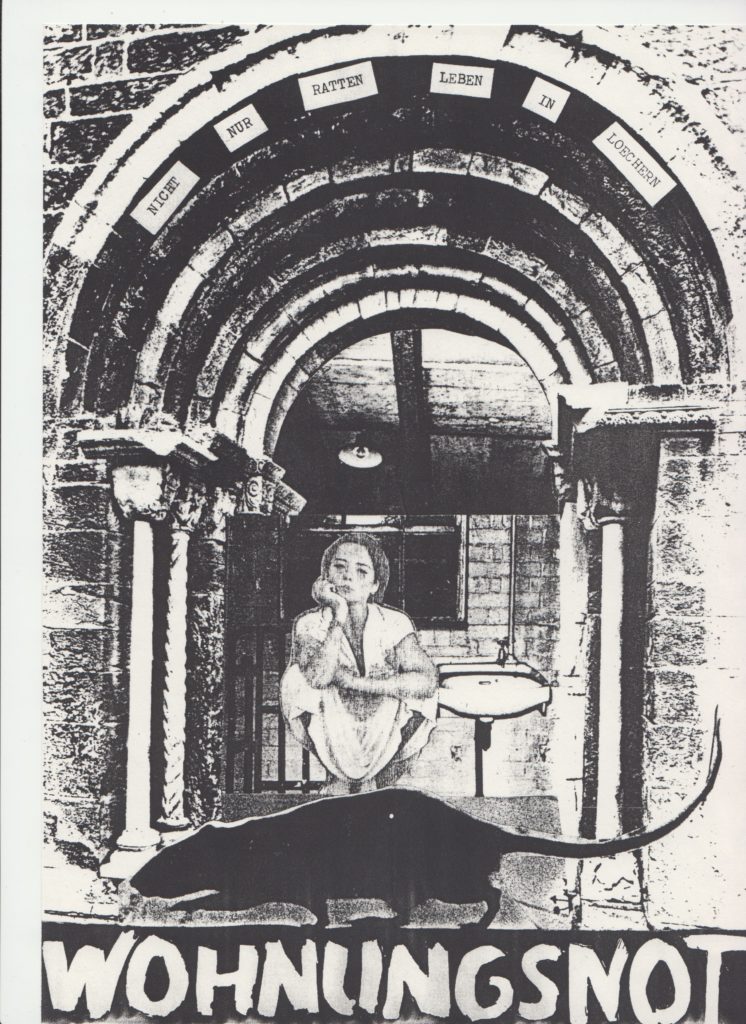

Titelbild: Collage, die zur Solidarität mit den Inhaftierten aufruft. (Bildquelle: Archiv Miguel Garcia)

Scheiben klirren, Botschaften werden an Wände gesprüht, Fahrzeuge und Baracken in Brand gesetzt. In den Jahren 1981 bis 1984 häuften sich solche Vorfälle und sorgten für Aufregung im sonst so ruhigen Winterthur. Für einen Grossteil der Aktionen wurde eine Gruppe junger Anarchist*innen verantwortlich gemacht, die «Wintis» wie sie sich selbst nannten. Nachdem der Druck auf die Behörden immer grösser wurde, verhafteten diese im November 1984 rund 30 Winterthurer*innen. Einen Monat später, in der Nacht auf den 18. Dezember erhängte sich eine der Beschuldigten, die 23-jährige Gabi, in ihrer Zelle mit einem Tauchsieder.

Repression und Radikalisierung

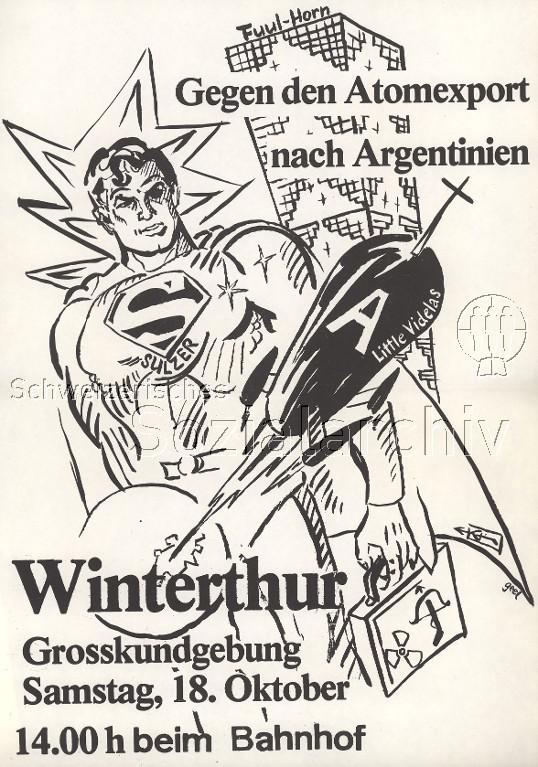

Als Ausgangspunkt der Geschehnisse werden oft die Demonstrationen gegen einen Rüstungsdeal der Firma Sulzer mit dem argentinischen Militärregime 1980 und der Widerstand gegen die Messe für Waffentechnik «W81» ein Jahr darauf genannt. Im Zuge dieser Proteste wurden 78 Demonstrant*innen von der Polizei abgeführt und ebenso viele Strafanzeigen ausgestellt. Das repressive Vorgehen der Polizei bestärkte die ablehnende Haltung der Wintis den staatlichen Institutionen gegenüber. Sie sehnten sich nach Freiräumen, in denen sie ihre Kultur frei leben konnten. Da diese Räume in der Stadt nicht existierten, begannen sie leerstehende Häuser zu besetzen, aus denen sie die Polizei dann wieder vertrieb. So schaukelte sich die Stimmung hoch bis schliesslich ein Teil der «Wintis» anfing, sich radikalerer Mittel zu bedienen. Sie verübten mehrere Dutzend Sabotageakte, Farb-, Brand- und Sprengstoffanschläge in und um Winterthur.

Aufruf zur Demonstration gegen die Firma Sulzer. (Bildquelle: Schweizer Sozialarchiv)

Gefälschtes Flugblatt zu der Heereswaffenschau „W81“. (Bildquelle: Schweizer Sozialarchiv)

Steigender Druck auf die Behörden

Im «Landbote» wurde den Anschlägen eine eigene Sparte gewidmet: die schwarze Chronik Winterthurs. Die Berichterstattung schürte die Wut einiger auf die vermeintlich untätige Polizei, der Druck auf die Behörden wuchs, dem Treiben ein Ende zu setzen. Das «Weinländer Tagblatt» schrieb im August 1984 von einer «politischen Akzeptanz der Sachbeschädigungen» und forderte die Behörden auf, «das Recht auf Eigentum mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen». Drei Tage nach dem Erscheinen des Artikels detoniert ein Sprengsatz an der Hausfassade des amtierenden FDP-Bundesrates Rudolf Friedrich. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand lediglich ein Sachschaden. Friedrich galt als rechtskonservativer Hardliner, der immer wieder das Schreckgespenst des Kommunismus heraufbeschwor, wenn beispielsweise die Forderungen der Friedensbewegung nach militärischer Abrüstung zur Debatte standen. Für viele Linke war der Winterthurer Bundesrat das «personifizierte Feindbild», wie die Wochenzeitung «WOZ» in einem Artikel 1982 schrieb. Mit dem Anschlag wurde eine neue Eskalationsstufe erreicht und die bei Sprengstoffdelikten zuständige Bundespolizei schaltete sich ein. Am 18. November 1984 folgte die von langer Hand geplante «Aktion Engpass», eine grossangelegte Razzia mit über 100 Beamt*innen in drei verschiedenen Wohngemeinschaften der «Wintis». Dabei wurde 21 Personen in Gewahrsam genommen, weitere Verhaftungen folgten nach der Razzia.

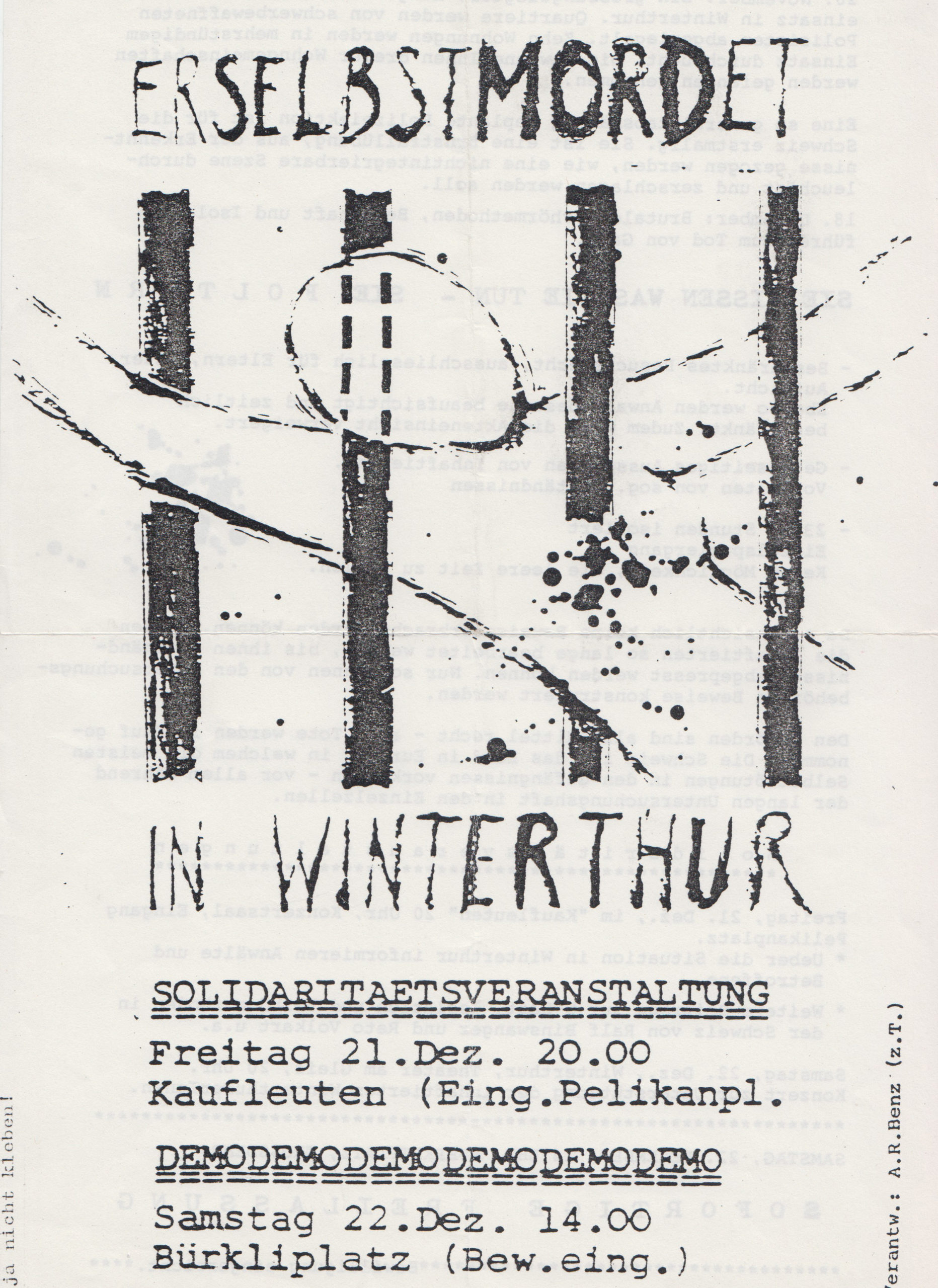

Aufruf zu einer Demonstration in Zürich nach dem Suizid von Gabi. (Bildquelle: Archiv Miguel Garcia)

Suizid in Untersuchungshaft

Am Morgen des 18. Dezember fand ein Aufsichtsbeamter die 23-jährige Gabi, welche seit der Razzia in Untersuchungshaft sass, erhängt in ihrer Zelle vor. Bereits im Vorfeld des Suizids wurde Kritik an den Haftbedingungen der jungen Menschen laut. Die Verstorbene wurde am Tag vor ihrem Tod über acht Stunden von Beamten der Bundespolizei verhört. Dabei soll die junge Frau gemäss den Aussagen der Anwält*innen der Wintis unter starken psychischen Druck gesetzt worden sein. Nach dem Suizid wurden die meisten der Inhaftierten aus der Untersuchungshaft entlassen, bis im Februar des darauffolgenden Jahres nur noch die zwei Hauptangeklagten Aleks W. und Res S. in Haft waren. Beide wurden daraufhin in mehreren Prozessen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, diese Urteile wurden allerdings nach mehreren Überprüfungen stark verkürzt. Nach den traumatischen Ereignissen zogen viele «Wintis» weg aus der Stadt, einige sind geblieben, wer konnte, versuchte neu anzufangen.

Teil 2

Sand im Getriebe des Systems

Die «Winterthurer Ereignisse» waren Ausdruck der Unzufriedenheit vieler junger Menschen, die das Gefühl hatten, in ihrer Stadt keinen Platz zu finden. Wird über die Zeit anfangs der 80er-Jahre gesprochen, so liegt der Fokus oft auf den tragischen Ereignissen, die nach der Razzia stattfanden, und dem Handeln der Behörden. Dabei droht die Perspektive der Bewegten selbst in Vergessenheit zu geraten.

«Um sieben Uhr in die Fabrik, arbeiten bis 18 Uhr, dann nach Hause und früh ins Bett», so hatte anfangs der 80er-Jahre der Alltag der Winterthurer Bürger*innen auszusehen, sagt Richard Vetterli. Er war Teil einer Gruppe junger Menschen, die aussteigen wollten aus dem Hamsterrad gesellschaftlicher Erwartungen. Sie gaben sich den Namen «Wintis», benannt nach der Stadt, in der sie lebten und auf die sie einwirken wollten. Auch Daniel Scherf war bei den «Wintis» dabei. In seinem Buch «Bieri» von 1985 beschreibt er Winterthur als eine provinzielle Stadt, konservativ und voller Arbeitseifer: «Winterthur, das ist Bürgerruh und Biedersinn, Nüchternheit und Charakterfestigkeit. Es braucht wenig, um aufzufallen, und schnell ist es Nachtruhestörung.»

Der Winterthurer Historiker Miguel Garcia sammelt Stimmen aus der Bewegung. (Bildquelle: Miguel Garcia)

Richard Vetterli war damals bei den „Wintis“ dabei. Heute lebt und arbeitet er in Bern. (Bildquelle: Richard Vetterli)

Bewusste Irritation

Im kleinbürgerlichen Winterthur begann sich eine Subkultur unter den Jugendlichen auszubreiten. Die Punkbewegung fand ihren Weg in die Stadt an der Eulach. Punk, das war nicht nur Musik, Punk, das hiess auch Auflehnung gegen jegliche Autorität, der unbedingte Wille, sein Leben so zu gestalten, wie man es selbst für richtig hielt und eine ganze Palette kreativer Ausdrucksformen über Kleidung, Malerei, Comics bis zur Musik. Ihr Auftreten sorgte für Verstörung, die Bevölkerung reagierte mit Ablehnung und Spott. Der Winterthurer Historiker Miguel Garcia beschäftigt sich seit über drei Jahren mit den «Wintis». Im Rahmen seines «Oral-History» Projekts versucht er, mit Personen aus der Bewegung zu sprechen und deren Eindrücke zu archivieren. Für ihn steht fest: «Der Anfang war nicht Gewalt und Politik, der Anfang war, wir wollen eine Lebensform pflegen und finden keinen Platz dafür.»

Dass die Bewegung für Irritation in der Bevölkerung sorgte, das war auch durchaus so gewollt, sagt der heute 63-jährige Richard Vetterli: «Es gab Flyer mit Sprüchen und provokativen Sätzen, die niemand verstand, wir wollten nicht teilnehmen an der existierenden Kommunikationsweise.» So spielte der Dadaismus auch bei den «Wintis» eine wichtige Rolle. Auf die bestehenden Diskurse gingen sie bewusst nicht ein, dafür hätte es ja die politischen Parteien gegeben, sagt Vetterli. «Es gibt den Weg des zivilen Ungehorsams und parallel dazu hast du den Gang über die Institutionen, uns hat halt mehr das Erstere interessiert, auch aus der Lebensfreude heraus.»

Auch Literatur und das Spiel mit den Worten war ein wichtiger Bestandteil der Ausdrucksweise der «Wintis». (Bildquelle: Archiv Miguel Garcia)

Collagen standen sinnbildlich dafür, wie etwas seinem ursprünglichen Sinn entnommen wurde um daraus Neues zu schaffen. (Bildquelle: Archiv Miguel Garcia)

Der Dadaismus bezeichnet eine künstlerische und literarische Bewegung, die sich durch die Ablehnung konventioneller Kunst und bürgerlicher Ideale auszeichnet. Dass die Werke in ihren verschiedenen Formen oft nicht leicht verständlich sind, ist dabei gewollt. Der Dadaismus spielt mit Sinn und Unsinn, er will und muss nicht verstanden werden. In einem Text der Zürcher Jugendbewegung wurde dies so beschrieben: «Im Zentrum hat das Schöpferische zu stehen, und nur durch das Schöpferische allein, das nicht sofort verwertbar oder sinnvoll ist, kann sich eine Gesellschaft erneuern.» Ihren Anfang fand die Bewegung 1916 in Zürich, während die wenigen dadaistischen Künstler*innen damals ihre Werke meist isoliert in ihren Ateliers schufen, trug die 80er-Bewegung den Dadaismus auf die Strasse.

Der RAF-Vergleich

«Wir haben uns als Anarchist*innen verstanden, als schwarze Zelle, wie es damals hiess». Damals damit meint Vetterli die Zeit anfangs der 80er-Jahre, die Zeit der zweiten Generation der Roten Armee Fraktion (RAF) in Deutschland und der Roten Brigaden in Italien. Linksextremistische Gruppen, die auch vor Mord nicht zurückschreckten. Für sie sei so ein Vorgehen nie infrage gekommen, sagt Vetterli, es habe einen Aktionskodex gegeben, niemals etwas gegen Menschen zu unternehmen. «Wäre Friedrich beim Anschlag auf das Fenster seines Hauses verletzt worden, hätte man sich allerdings schon vorwerfen müssen, gegen diesen Kodex verstossen zu haben», entgegnet Garcia. Auch innerhalb der Bewegung hätten diese Aktion nicht alle gutgeheissen, so der Historiker.

Nach der Tat wurde das Klima rauer und die Luft für die «Wintis» immer dünner. In den Medien wurden sie mit der RAF gleichgestellt, politisches Kalkül, wie Vetterli, der heute als Medienwissenschaftler arbeitet, sagt: «Es wurde eine Stimmung geschaffen, die den Behörden dann auch die Legitimation verlieh, so einzufahren, wie sie das taten, uns wegzumachen und zu säubern». Nach dem Anschlag kam die Razzia und einen Monat darauf der Selbstmord von Gabi in Untersuchungshaft. Dann beginne eine andere Geschichte, sagt Vetterli: «Was folgte, war eine Reaktion des Staates und der Medien, für mich ist es politisch viel wichtiger, was vorher passiert ist.»

Aufarbeitung der «Winterthurer Ereignisse»

Die Geschehnisse rund um den Suizid veranlassten den Tagesanzeiger Journalisten Erich Schmid 1985 dazu, mit der Arbeit an seinem Buch «Verhör und Tod in Winterthur» zu beginnen, welches ein Jahr darauf veröffentlicht wurde. Er habe sich mit den Jugendlichen solidarisiert, sagt Schmid und spricht von «faschistoiden Methoden» der Behörden. Unter anderem soll Gabi mit einem gefälschten anonymen Brief unter Druck gesetzt worden sein, ihren Freund und Hauptangeklagten Aleks W. zu belasten. Das Buch, das 2002 von Richard Dindo verfilmt wurde, sorgte bei einigen «Wintis» für Unmut, wie Richard Vetterli im Audio-Beitrag erzählt. Erich Schmid hingegen verweist darauf, was es vor allem für den Hauptangeklagten Aleks W. bewirkt habe:

Heute, rund 40 Jahre nach den Winterthurer Ereignissen, stellt sich die Frage, was von dieser Zeit im kollektiven Gedächtnis noch bleibt. Stadtpräsident Michael Künzle schreibt, dass die Stadt sich nicht aktiv für eine Aufarbeitung einsetzen müsse. Die Jugendbewegung sei ein schweizweites Phänomen gewesen, daher werde diese auch in Erinnerung bleiben. Durch das Buch von Schmid, den Film von Dindo und Veranstaltungen dazu habe für ihn eine Aufarbeitung in Winterthur stattgefunden. Miguel Garcia widerspricht dem: «Nein, diese Ereignisse wurden nie aufgearbeitet. Die Perspektive der Bewegten fehlt im Archiv.» Auch seien die Akten der Bundesbehörden zu der Razzia und dem Sprengstoffanschlag noch heute, 40 Jahre später, unter Verschluss. Mit seiner Arbeit für das Sozialarchiv will Garcia dazu beitragen, dass auch zukünftige Generationen sich über diese, wie er sagt, «wichtige Zeit für die Kulturgeschichte Winterthurs» ein Bild machen können. Denn irgendwann seien die Bewegten von damals nicht mehr da, um zu berichten.